2021.07.09 更新

挑戦を受ける労働基本権保障――一審判決(大阪・京都)にみる産業別労働運動の無知・無理解

(検証・関西生コン事件1)(日本語) 単行本 – 2021/4/20

業者団体と警察・検察が一体となった組合弾圧=「関西生コン事件」がはじまって4年。

業者団体と警察・検察が一体となった組合弾圧=「関西生コン事件」がはじまって4年。

労働法研究者、自治体議員、弁護士の抗議声明が出され、労働委員会があいついで組合勝利の救済命令を下す一方、裁判所は産業別労働組合への無知・無理解から不当判決を出している。

あらためて「関西生コン事件」の本質、不当判決の問題点を明らかにする!

連帯ユニオン(著)、小谷野 毅(著)、熊沢 誠(著)、& 2 その他

発行・旬報社、定価800円+税

「関西生コン事件」がはじまってから4年目となります。

関生支部(全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部)を標的として、大阪広域生コンクリート協同組合(大阪広域協組)が日々雇用組合員の就労拒否(400人以上)、正社員組合員の解雇、業界あげての団交拒否を開始したのが2018年1月。このあからさまな不当労働行為の尻馬に乗って、滋賀県警が半年後の2017年7~8月にかけて組合員と生コン業者ら10人を恐喝未遂容疑で逮捕しました。その後、大阪、京都、和歌山の三府県警が、2019年11月にかけて、じつに11の刑事事件を仕立てあげ、のべ89人もの組合員と事業者を逮捕。数え上げるとじつに計18回も逮捕劇がくりかえされ、のべ71人が起訴される事態に発展しました。いずれも、ストライキやビラまき、建設現場の法令違反を調査、申告するなどして公正な取引環境を実現するためのコンプライアンス活動、破産・倒産に対して雇用確保を求める工場占拠闘争など、あたりまえの労働組合活動が、恐喝未遂、恐喝、強要未遂、威力業務妨害といった刑事事件とされたものです。

業者団体と警察・検察が表裏一体となった組合弾圧、それが「関西生コン事件」です。

これに対し、歴代の労働法学会代表理事経験者を多数ふくむ78人の労働法学者が2019年12月、憲法28条の労働基本権保障や労働組合法の刑事免責を蹂躙する警察・検察、そしてそれを追認する裁判所を批判して「組合活動に対する信じがたい刑事弾圧を見過ごすことはできない」とする声明を公表しました。全国各地の120人超の自治体議員の抗議声明、弁護士130人の抗議声明なども出されます。また、自治労、日教組などの労働組合や市民団体がつくる平和フォーラムが母体となって「関西生コンを支援する会」が結成されたのをはじめ、各地で支援組織が2019~20年にかけてあいつぎ結成されます。「関西生コン事件」は関生支部だけの問題ではない、労働組合の権利そのものを脅かす事態だという認識が広がっています。

さらに、冒頭に述べた一連の解雇、就労拒否、団交拒否に対抗すべく関生支部が申し立てた20件近い不当労働行為事件において、大阪府労働委員会が2019年秋以降、あいつぎ組合勝利の救済命令を下しています。その数は命令・決定12件のうち10件(2021年4月現在。大半が中央労働委員会に再審査事件として係属)。団結権侵害を主導した大阪広域協組の責任が明確になってきました。

一方、11件の刑事事件はその後、各事件の分離、併合の結果、大阪、京都、和歌山、大津の四地裁において8つの裁判に整理され、審理がすすめられ、現在までに、大阪ストライキ二次事件(2020年10月)、加茂生コン第一事件(同年12月)、大阪ストライキ一次事件(2021年3月)の3つの一審判決が出されています。

これら判決は、労働委員会事件で出された勝利命令とは対照的に、いずれも労働組合運動に対する浅薄な理解と認識をもとに、大阪広域協組の約束違反や企業の不当労働行為を免罪する一方で、産業別労働組合としての関生支部の正当な活動を敵視するものとなっています。

そこで、この機会に、あらためて「関西生コン事件」とはなにか、また、これら不当判決の問題点はなにかを、労働組合運動にたずさわる活動家のみなさまをはじめ、弁護士、研究者、ジャーナリストのみなさまに一緒に考えていただくために、裁判や労働委員会に提出された研究者の鑑定意見書などを収録した『検証・「関西生コン事件」』を随時発刊することにしました。

控訴審において無罪判決を勝ち取るために努力するのはもちろんのことですが、不当判決を反面教師として、先達が築いてきた労働運動の諸権利を学び直し、新たな運動を創造していくことが私たちに求められていると考えます。本書がその手がかりとして活用されることを願ってやみません。

amazonで購入できます。ココをクリック

2021.06.19 更新

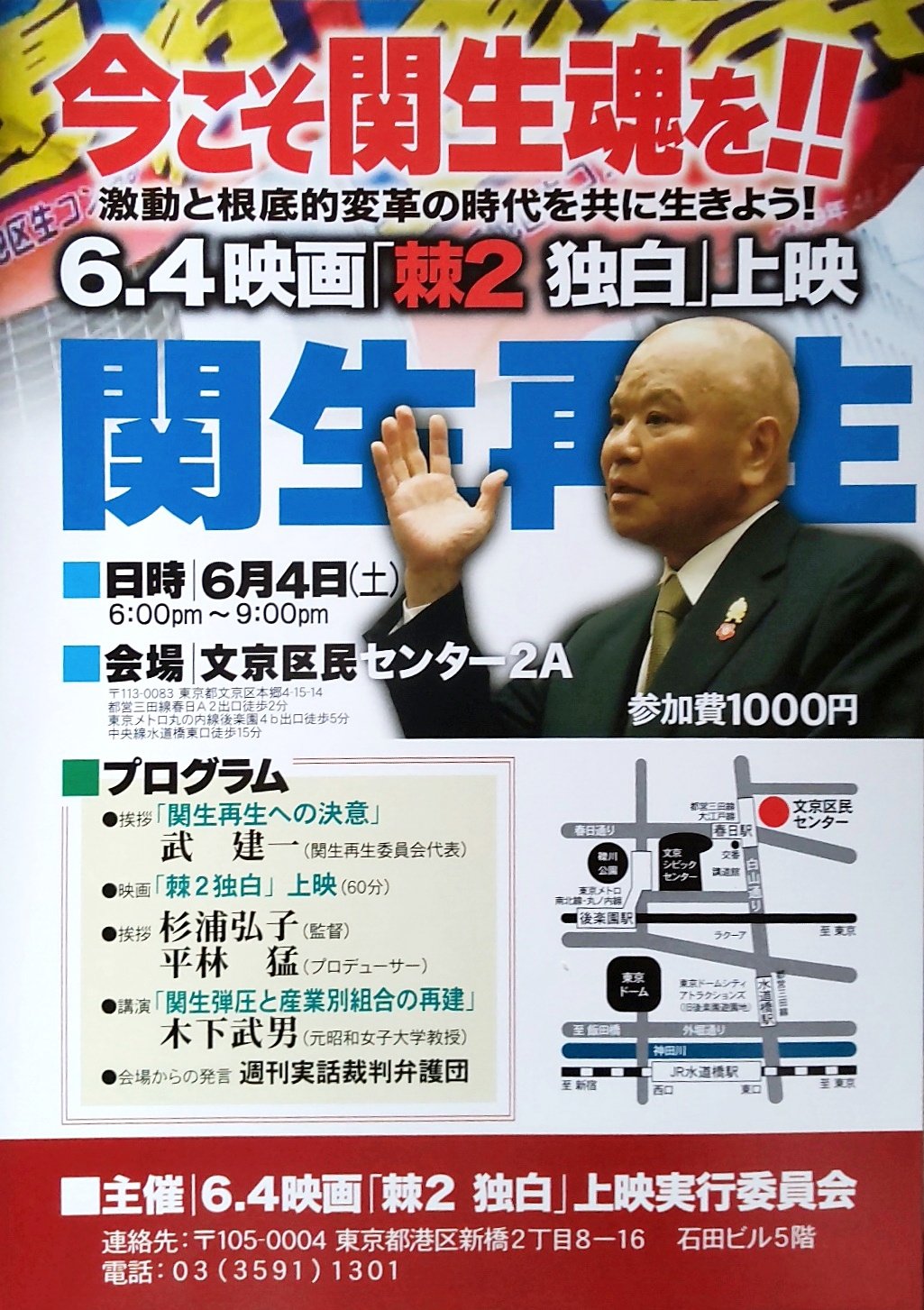

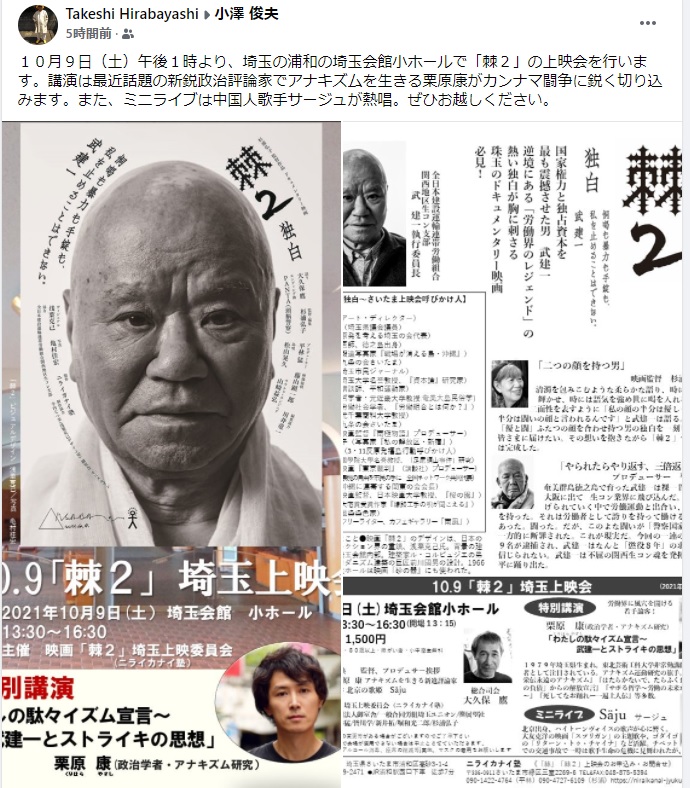

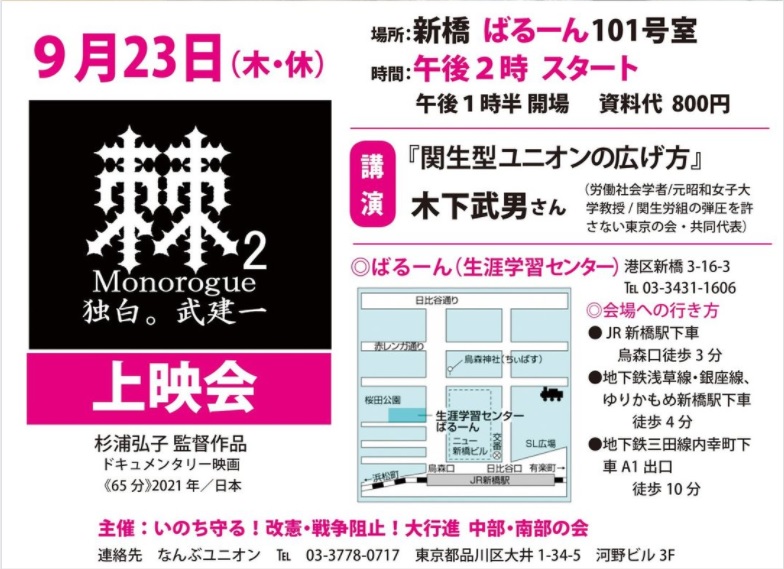

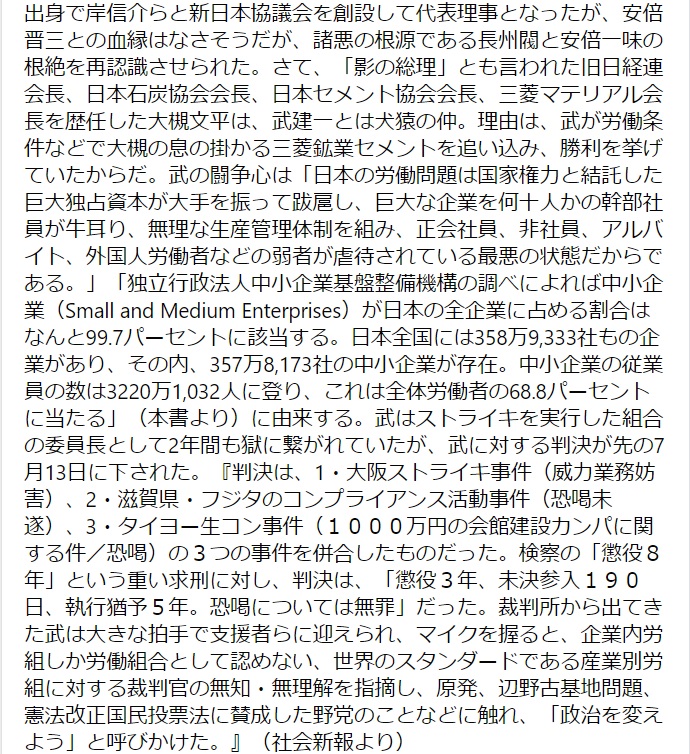

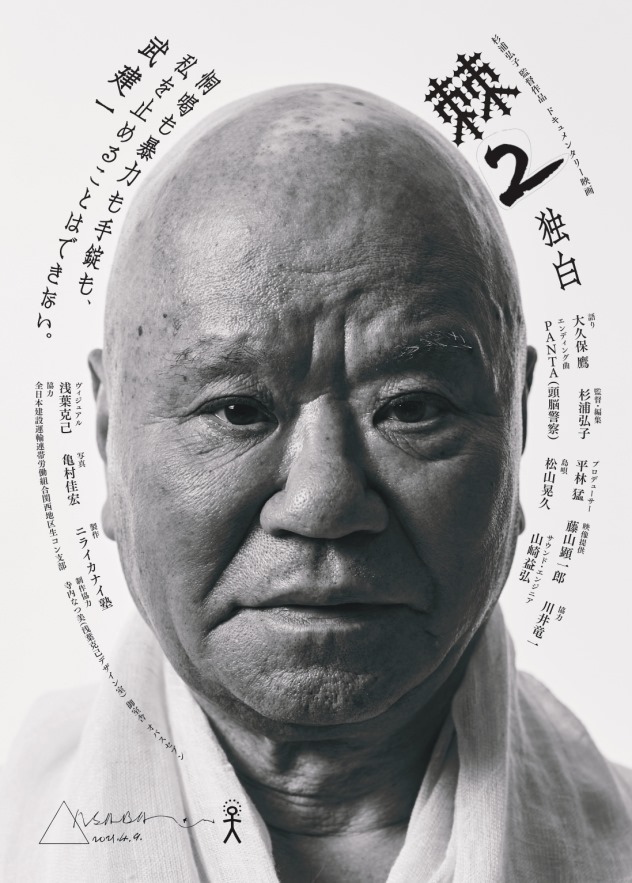

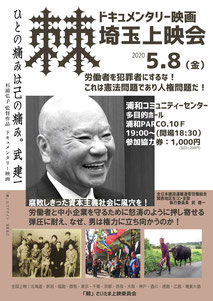

ドキュメンタリー映画「棘2」緊急東京上映会!

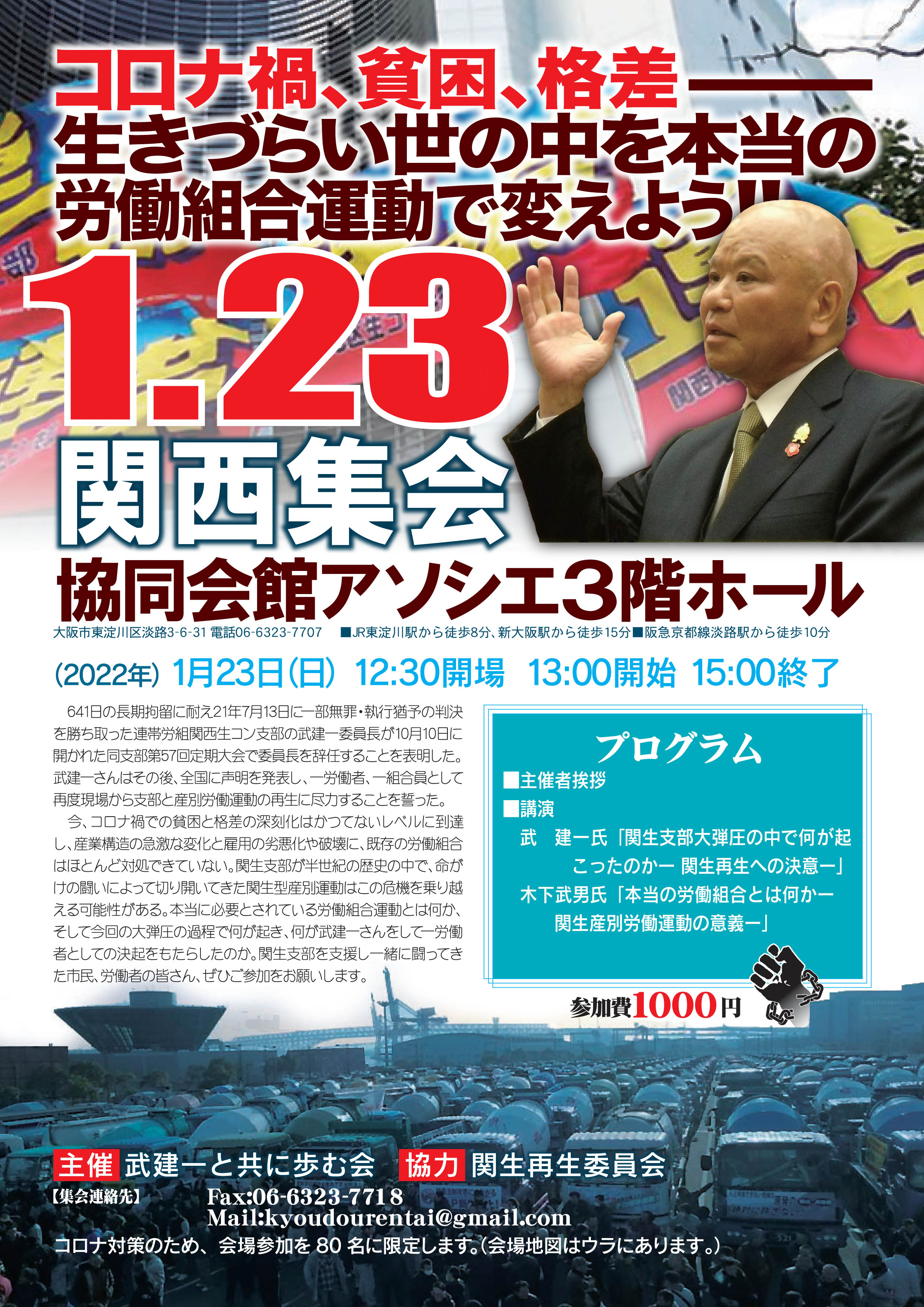

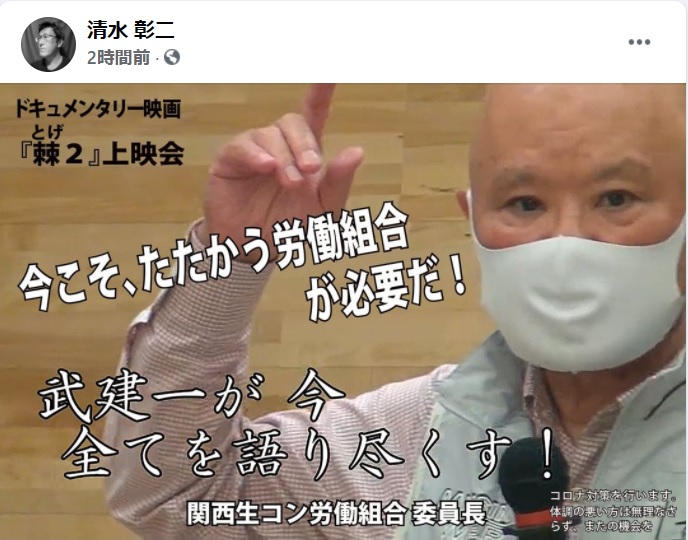

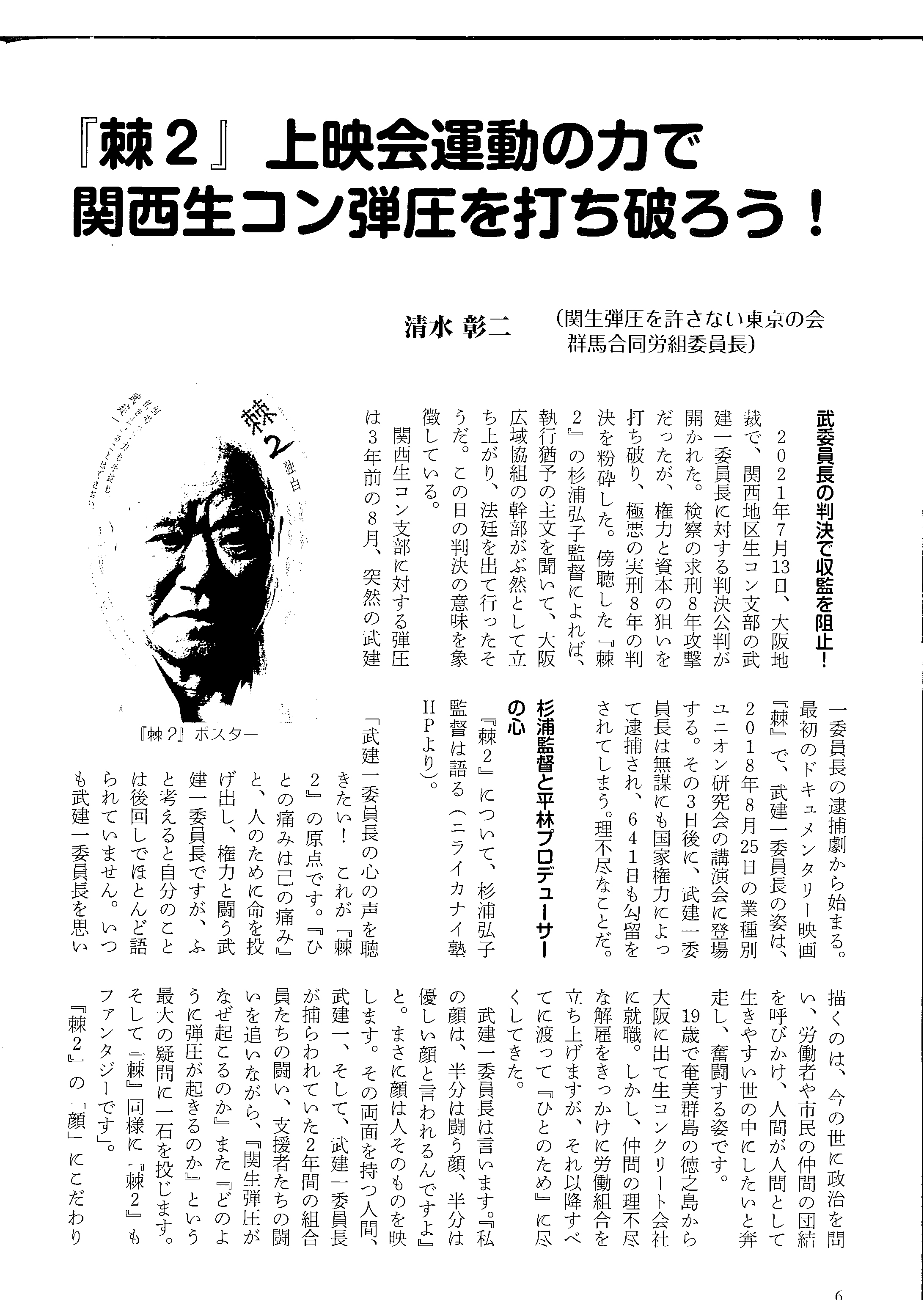

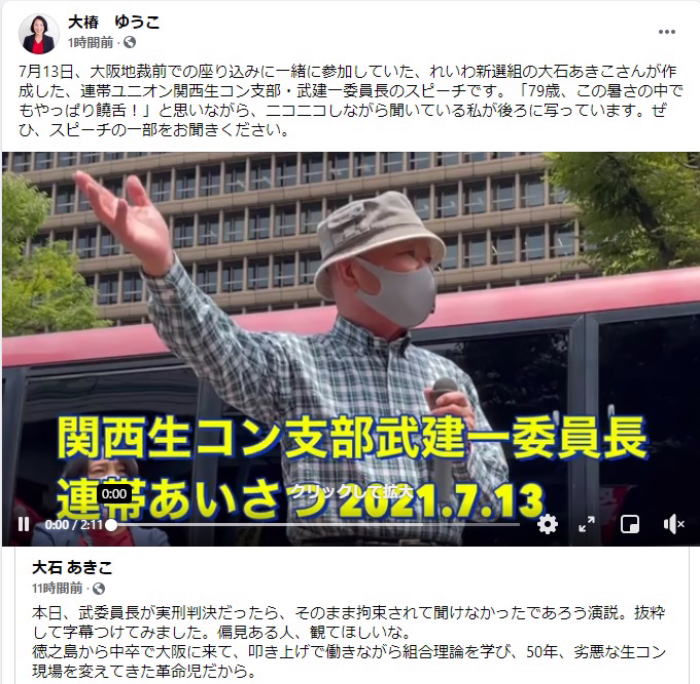

労働界のレジェンド、全日本建設運輸連帯労働組合、関西地区生コン支部の武建一委員長は、2018年8月に不当逮捕され、640日以上の不法勾留を闘い抜き昨年5月解放された。今、2年間の沈黙を破り武建一は何を語るのか。人間武建一に肉薄した渾身のドキュメンタリー映画。

◆と き:2021年7月1日㈭)

◆ところ:日比谷コンベンションホール(日比谷公園内)

◆監督: 杉浦 弘子

◆参加費:1,500円(全席自由・先着順)

(80歳以上、障がい者、小中高校生無料)

◆主催:「棘2」東京上映委員会(ニライカナイ塾)

◆スケジュール(「棘2」/上映時間65分)

総合司会 大久保 鷹(「棘2」語り)

【上映時間時間】

① 13:30~15:10終了(13:00開場)

② 15:30~17:10終了(15:15開場)

③ 18:30~20:10終了(18:00開場)

★1回、2回目の上映終了後、監督挨拶後、平林プロデューサーとゲストのトークがございます。ゲスト登場回は当日ご案内します。

◆トークゲスト

足立正生(映画監督)

橋本克彦(ノンフィクション作家)

(他、現在調整中です)

◆アクセス

【日比谷コンベンションホール】日比谷図書文化館

東京都千代田区日比谷公園1番4号 電話03-3502-3340

〈コロナ感染対策〉

*尚、新型コロナウイルス対策としてアルコール消毒、座席の削減等を行います。(207席→100席)

皆さまに はマスクの着用をお願いいたします。

*コロナ感染状況により会場が使用できなくなった場合は中止とさせていただきます。変更やお知らせは、ニライカナイ塾のweb上にてお知らせします

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈お問合せ〉「棘2」東京上映委員会(ニライカナイ塾)

FAX:048-875-5394

090-1422-4764(平林猛) 090-4727-6109(杉浦弘子)

https://niraikanai-jyuku.jimdofree.com/

2021.02.27 更新

ドキュメンタリー映画「棘」の第2弾!

「棘2」~Monologue 独白。武建一~。

生コン界をリードする関西地区生コン支部。委員長の武建一が、2年間の空白を破って激白する!近日公開。ご期待下さい!

△写真をクリックしてYoutubeへ。

2020.12.30 更新

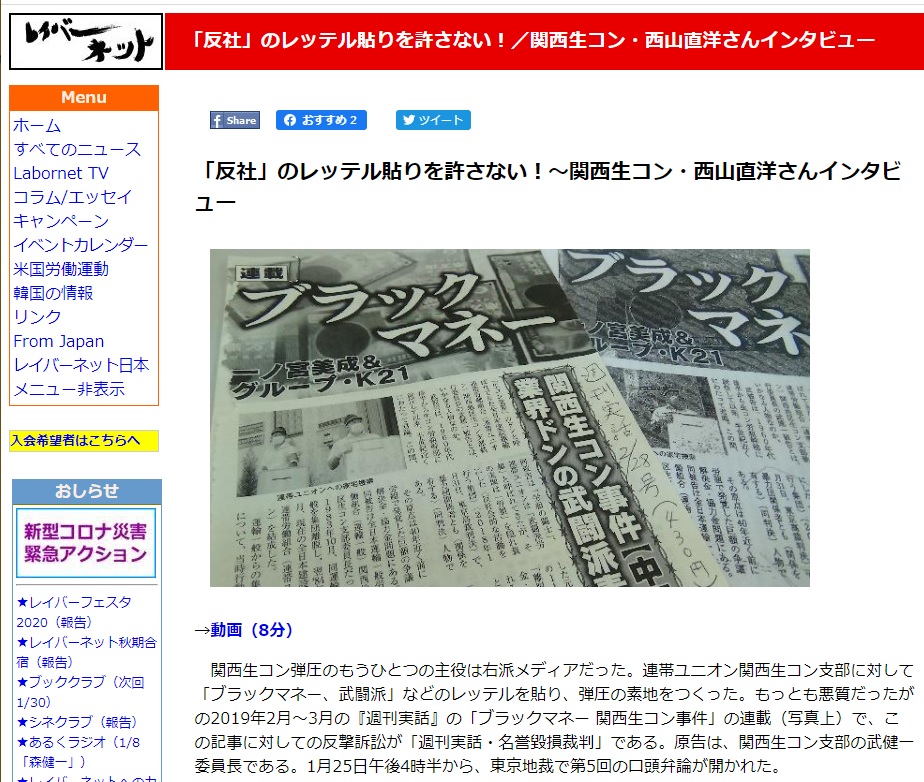

関西生コン弾圧事件 : 警察庁請願行動と西山直洋さんインタビュー。

1月25日、「週刊実話」のデマ記事を訴えた東京地裁・第5回裁判の日。原告ら関係者が警察庁に「関生弾圧の責任追及」の請願行動を行った。上京して参加した関西生コン支部・執行委員の西山直洋さんに最近の状況を伺った。撮影=レイバーネットTV。

△写真をクリックしてYoutubeへ。

◆既出:◇更新(2017.11.26)『労働法律旬報』(2017年7月下旬号、1892号、発行日 2017年7月25日、旬報社、本体2,000円+税)誌に掲載される。

けっして特殊ではない関西生コン支部の取組み―業界を巻き込む業種別組合運動=西山直洋

2101.01.26

△写真をクリックしてYoutubeへ。

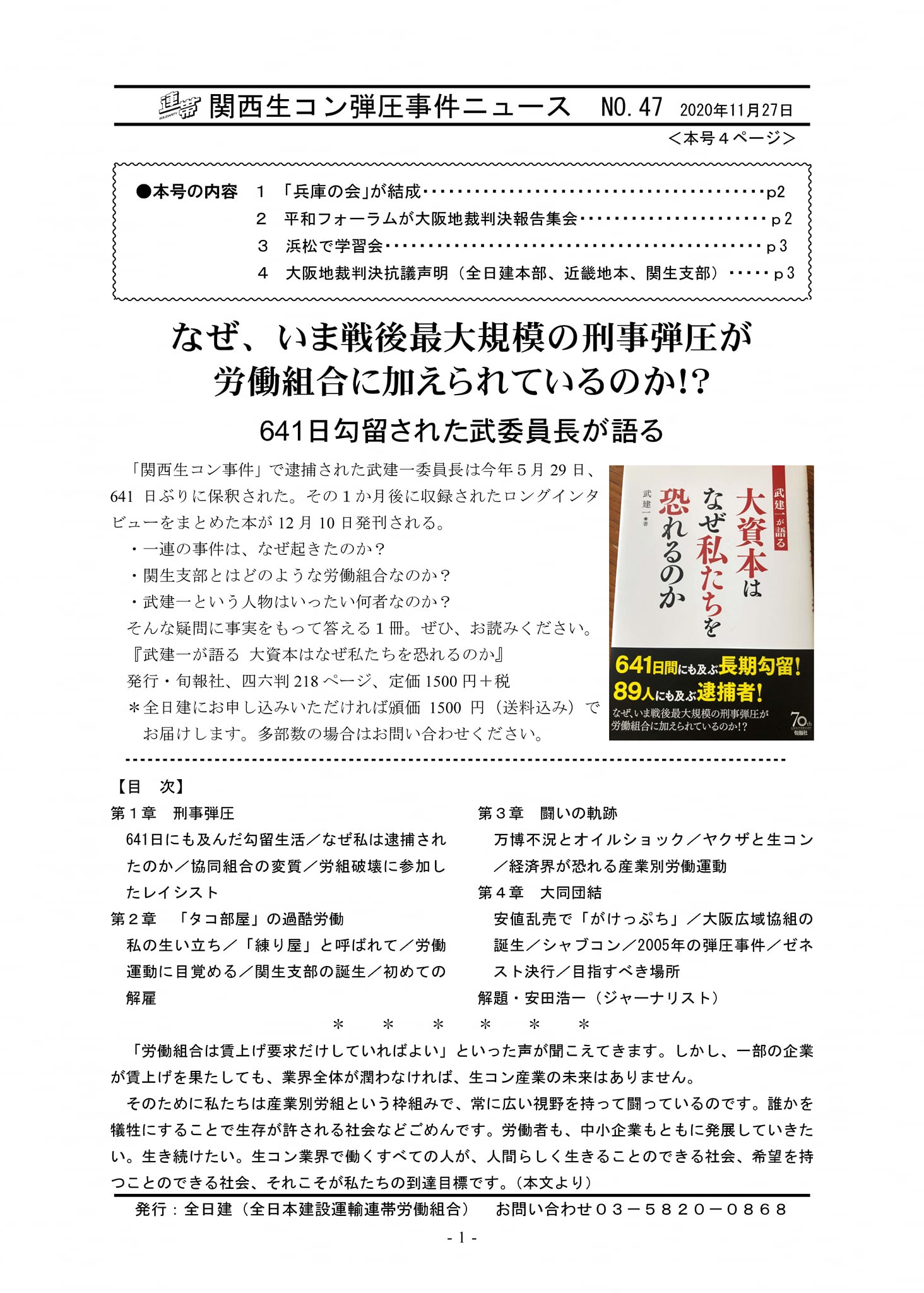

2020.12.30 更新

関生(カンナマ)がどのような労働組合で、なぜ狙われた(逮捕された)のかがよくわかるー。

(『大資本はなぜ私たちを恐れるのか』(武建一著)①~③、志水 博子さんの発信:2020年12月30日)

『大資本はなぜ私たちを恐れるのか』(武建一著)①

https://www.facebook.com/hiroko.tuzitani.1/posts/3708959639192504

関生(カンナマ)がどのような労働組合で、なぜ狙われた(逮捕された)のかがよくわかるー。

第1章 刑事弾圧より

…どんな手を用いても、間生支部を潰す。それが、闘う労働組合を嫌悪する「上」の目的であることは間違いありません。つまりは国策捜査です。

…日本の建設産業は典型的な多重構造で、下請け、孫請けと進むほどに待遇も環境も劣化します。いわば、分断政策によって、弱い立場にあるものほど搾取される仕組みとなっているのです。労働組合は待遇改善を勝ち取りながらも、業界全体の利益を考え、搾取され苦しんでいる中小企業と手を携えて、大企業の支配と戦っていかなければなりません。要するに搾取しやすい構造が壊されることを、大企業も権力側も恐れているのです。労働運動と中小企業が手を結び、闘うことを、何があっても阻止したいと考えているのです。

…産業別労組は業界全体のために活動します。企業の枠を乗り越えます。個別の企業に問題があっても、業界内の労組全体で対応します。たとえ1人の不利益であっても、それは全体の利益につながるという考え方です。また、個別企業の問題は、業界全体の問題でもあります。

…産業別労組は個社の利益よりも業界全体の利益のために闘います。いや、社会全体の利益が最も優先される。これが特徴なんです。

➡︎要するに労働者側に立った産業別組合、すなわ真っ当な組合であったからこそ、大企業側、権力を有する勢力から見れば「危険」であったゆえ、不当な逮捕、不当な勾留で徹底的に打撃を与え「解体」しようとしているということか!

『大資本はなぜ私たちを恐れるのか』(武建一著)②

https://www.facebook.com/hiroko.tuzitani.1/posts/3709087475846387

レイシストがここでも登場する。結局、権力を有する者が自分たちにとって不都合であり排除したいときにレイシストが「使われる」。「愛国者」気取りで排撃するわけだ。しかも、ここで登場するのはかなり有名なナチス信奉者のレイシストのようだ。

第1章 刑事弾圧より

…ゼネスト直後の2018年1月8日。JR大阪駅前で、数十人の者たちによって、関生支部を攻撃する街頭宣伝が行われました。 …このレイシスト集団が、常に私たちの前に姿を見せるようになりました。瀬戸氏をはじめ数十人の活動家が大阪に拠点を移します。宣伝カーを広域協組から与えられ、関西各地で「関生糾弾街宣」を繰り返しました。おそらく活動費も広域協組から提供されているのでしょう。愛国心だの国益だの主張したところで、所詮は「ひも付き」の活動なのです。

…これまでの右翼と違うのは、ヘイトスピーチを駆使するレイシストだったことです。しかもこの連中はネットの使い方にもたけていました。誹謗中傷、デマ、差別と偏見をちりばめた文言をネットに書き込み、間生支部への攻撃を先導しました。

…こうした事態に、多くのジャーナリストや学者、作家、弁護士などが危機感を持って立ち上がってくれました。18年5月、 これらの人々が共同で広域協組に対する抗議声明を発表しました。

➡︎なるほど。そういうことだったのか。関生を暴力集団に仕立てあげるためにレイシストを利用したのだ。

『大資本はなぜ私たちを恐れるのか』(武建一著)③

https://www.facebook.com/hiroko.tuzitani.1/posts/3709098405845294

…こうした事態に、多くのジャーナリストや学者、作家、弁護士などが危機感を持って立ち上がってくれました。18年5月、これらの人々が共同で広域協組に対する抗議声明を発表しました。

➡︎上記を検索すると、その「声明」がレイバーネットHPに掲載されていた。本著にも全文が掲載されている。下記に紹介。

〈レイシスト集団を利用する大阪広域生コン協組に抗議する共同声明〉

醜悪な"癒着"が問題となっています。

排外主義を主張し、各地で外国人への差別を煽るデモを繰り返してきたレイシスト集団が、生コンの業者団体と密接な関係にあることが判明しました。業者団体をスポンサーとしたレイシスト集団は現在、生コン業界における労働運動つぶしに加担しています。

私たちは、差別のない自由で公正な社会を願っています。そうした観点から、業界に寄生して利益を得るレイシスト集団も、レイシスト集団を"傭兵"として利用する業者団体も、ともに許すわけにはいきません。

企業がレイシズムの増長を促すような事態を、けっして看過することはできないのです。

いま、あるまじき"暴走"が問題視されているのは、大阪府と兵庫県の生コン企業によって組織される業者団体「大阪広域生コンクリート協同組合」(広域協)です。加盟社164社を誇る日本最大の生コン協同組合でもあります。

その広域協が、今年に入ってから"労組対策"を名目に、業界外部からレイシスト集団を招き入れました。ナチスのシンボルであるハーケンクロイツの旗を公然と掲げ、振り回し、マイノリティを威嚇しながら、差別デモを主導してきた者たちです。

レイシスト集団は街宣車を使って、連日、連帯ユニオン関西地区生コン支部の事務所などに押し掛け、示威行動をおこなっています。街頭で労組攻撃の宣伝活動をおこなうこともあります。広域協の役員をも帯同した活動は異様としか言いようがありません。

レイシスト集団のリーダー格である瀬戸弘幸氏は70年代から右翼活動に参加し、ネオナチを標榜する団体の設立にも関わりました。今世紀に入ってからは、在日コリアンの排斥を主張する「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と歩調を合わせ、全国各地でこなわれた差別デモをけん引してきました。現在は、在特会の元会長が党首を務める政治団体「日本第一党」の"顧問"なる肩書も持っています。

瀬戸氏やその仲間たちは、これまで、在日コリアンをはじめとするマイノリティの「追放」「排除」を主張し、街頭やネットで差別と憎悪を煽ってきました。在日コリアンの集住地域である大阪・鶴橋、東京・新大久保で、地域住民への殺戮を煽るような示威活動をおこなってきたのも、まさに瀬戸氏が関係してきた在特会などのレイシスト集団です。

在特会や日本第一党のメンバーは、過去に「京都朝鮮学校襲撃事件」(2009年)、「徳島県教組業務妨害事件」(2010年)をはじめとする様々な暴力事件を起こしています。また、在日コリアンに対するヘイトスピーチをネット上に書き込んだことで、現在も民事裁判が争われています。

業者団体である広域協は、これら事件の加害者たちと深い関係を持ち、いや、自ら差別運動を展開してきた人物と手を組んだのです。それは協同組合として(あるいは企業経営者としての)モラルに反した行為であると同時に、社会秩序の破壊を後押しするレイシズムへの積極的な肩入れにほかなりません。

2016年、「ヘイトスピーチ解消法」が成立、施行されました。ヘイトスピーチを許さず、差別と偏見のない社会を目指すための努力を求めた法律です。

同法によって、ヘイトスピーチが社会にとっての害悪であることは広く認識されるようになりました。ヘイトスピーチをなくすために、各地で様々な取り組みも始まっています。

こうして社会的圧力が強まるなか、追い込まれたレイシスト集団があらたな"活動の場”として行き着いたのが、まさに労働運動つぶしの現場だったのでしょう。

ヘイトスピーチをまき散らし、差別扇動行為を繰り返している団体を支援し、手を組むことは、まさに「解消法」の理念に反する行為でもあります。広域協に、そうした自覚はあるのでしょうか。

協同組合とは本来、単なる企業の集合体ではなく、中小零細企業やそこで働く人々の相互扶助を理念とし、諸権利を守り、さらには企業活動で得た利益を社会に還元させることをも目的とした組織です。大企業の専制支配に対抗するために、社会が必要とする組織です。レイシスト集団との"共闘"は、理念も目的も無視した暴挙であると言わざるを得ません。人間のつながりや地域、社会を分断するための活動に加担することは、協同組合の役割ではないのです。

私たちはマイノリティに対する不当な差別を絶対に許容しません。

差別に加担する企業や業者団体の存在も認めません。

「ヘイトスピーチ解消法」の理念に反するような動きを看過しません。

繰り返します。私たちは自由で公正な社会を願っています。差別や偏見のない社会を望んでいます。そのために、私たちは表現活動をおこなっています。

私たちは差別を煽るいかなる動きにも反対します。レイシスト集団の跳梁跋扈に、そこに肩入れする広域協に、強く抗議します。

2018年5月

◎よびかけ人

青木 理(ジャーナリスト)

明戸隆浩(立教大学ほか非常勤講師)

魚住 昭(ジャーナリスト)

金澤 壽(全労協議長)

海渡雄一(弁護士)

鎌田 慧(ルポライター)

香山リカ(精神科医)

河合弘之(弁護士)

木下武男(労働社会学者、元昭和女子大学教授)

熊沢 誠(甲南大学名誉教授)

後藤道夫(都留文科大学名誉教授)

五野井郁夫(国際政治学者)

斎藤貴男(ジャーナリスト)

斎藤日出治(大阪労働学校・アソシエ学長)

佐高 信(評論家)

里見和夫(弁護士)

鈴木 剛(全国ユニオン会長)

高橋若木(大学講師)

竹信三恵子(ジャーナリスト、和光大学教授)

土屋トカチ(映画監督)

中川 敬(ミュージシャン、ソウル・フラワー・ユニオン)

中沢けい(作家)

中島光孝(弁護士)

永嶋靖久(弁護士)

棗 一郎(弁護士)

平賀雄次郎(全国一般全国協委員長)

藤本泰成(平和フォーラム共同代表)

松本耕三(全港湾委員長)

宮崎 学(作家)

宮里邦雄(弁護士)

安田浩一(ジャーナリスト)

(第1次、5月1日現在)

➡︎よびかけ人はそうそうたるメンバーだが、「君が代」弁護団の中島弁護士・永嶋弁護士の名前も。

LABORNETJP.ORG

レイシスト集団を利用する大阪広域生コン協組に抗議する共同声明

『大資本はなぜ私たちを恐れるのか』(武建一著)④

https://www.facebook.com/hiroko.tuzitani.1/posts/3710919522329849

第2章は武建一さんの半生といってもよい、生い立ちから関生支部ができるまでのことが書かれている。いくつかのエピソードが現在の著者の姿を彷彿とさせ、それはそれでおもしろいが、末尾の「関生支部の誕生」が私には一番興味深かった。産業別組合はこうしてできたのかと。

第2章 「タコ部屋の過酷労働」より

…1965年6月、全自運参加の関西生コン支部準備会が発足しました。生コン産業各社の労働組合が連帯、団結した産業別労組の誕生です。

…ところで、どのような経緯で関生支部が生まれたのかー

…ある時、石井さんがこんな話をしてくれたのです。

「生コン各社で進行している合理化は一見同じように感じるかもしれないが、攻撃の手口がそれぞれ違う。企業や職場の状況的もよく分析し、巧妙になっている。なのに、我々は統一した指導機関、決定機関を持っていないのは問題だ。」

これには、私も深くうなずくしかありませんでした。(略)

だからこそ統一した労働運動が必要なのではないか。それが石井さんの主張でした。産業別組織である会員組合(訂正:海員組合)出身だけに、石井さんの言葉には積極説得力がありました。

…産業別組織をつくり、生コン業界で働く労働者が一致して経営側と対峙すべきだ。石井さんは熱心にそう説いていました。

…このような経緯を経て、同年10月、正式に関生支部は誕生したのでした。

➡︎産業別組合でないと、闘えないということか。

翌年の66年「私は初めて会社を解雇されました」とある。これは法廷闘争の結果、3年後には復職をはたすが・・労働運動の凄さが伝わってくる。

『大資本はなぜ私たちを恐れるのか』(武建一著)⑤

https://www.facebook.com/hiroko.tuzitani.1/posts/3710919522329849

第3章は圧巻であった。関生は、万博不況以降、闘うべき相手は生コン会社という目の前の敵ばかりではなく、背後にある大きな敵、すなわち「背景資本」と、闘争戦略を打ち立てる。それは今に続くのだが、その闘いの凄まじさに圧倒される。企業別組合では決して闘えなかった、産業別組合ならではの闘い方に私たちは大いに学ぶ必要がありそうだ。

第3章 「闘いの軌跡」より

…それまでさんざん万博景気で儲けてきた(そのくせ労働者への還元はしてこなかった)生コン経営者たちは、今度は合理化をちらつかせるようになりました。いや実際、各所で合理化と言う名の首切りが始まりました。もちろんそうした時にこそ組合の出番です。私の解雇撤回を勝ち取った関生支部は、その勢いに乗り、全力を挙げて合理化との闘いに踏み切りました。(略)やはり産業別労組は強い。私たちは着実に成果をあげました。

…実は、70年の万博不況以降、合理化に抗する手段として、私たちは今日につながる極めて重要な闘争戦略を打ち出します。それは「使用者概念の拡大」といった考え方に基づく、背景資本への取り組みでした。つまり、目の前の敵(生コン会社)の背後には、さらに大きな敵(背景資本=セメント会社)が存在することを認識し、そこに対しても使用者としての責任を求めて戦うと言うことです。

…一般的な企業内労組であれば、つまり「会社あっての労組」であれば、会社を守るために賃下げも首切りも許容するしかないでしょう。でも私たち関生支部は違った。賃下げを狙う経営者と真っ向から対決しました。その上で業界全体が利益を確保するためにはどうしたらよいのか、「政策」という点で答えを示し、全体の底上げを図る。これこそ関生支部が70年代から取り組んできた「産業政策闘争」なのです。

…こうした動きに最も危機感を抱いたのは、いうまでもなくセメントメーカーとゼネコンです。労働運動と中小企業の連携は、多くの場面で労働者の待遇向上を果たしましたが、一方で、大資本の恨みも買った。その後、なぜ関生支部は常軌を逸した弾圧を受けることになるのか、その理由の源泉はこの時代に存在するのです。

…例えば、私たちは直接の雇用関係はない企業にもストライキに協力するよう働きかけたことが「業務妨害」だとされてしまいました。企業内労組だけが労組であるかのような考え方であれば、社外の人間が説得に訪れること自体が「妨害」に見えてしまうのかもしれません。しかし産業別労組の場合、組合員の在籍の有無にかかわらず、業界全体の労働条件改善を求めて闘う事は当然です。生コン業界に限らず、いま企業内労組に弾かれてしまった非正規労働者が数多く存在します。であれば、そうした人たちの権利を獲得するためにも産業別労組の存在は必須です。

…だから、国家権力や大資本は私たちの運動に敵対する。力で弾圧するのです。国家権力や大資本が本当に恐れているのは、単体としての労働組合ではありません。労働組合が中小企業を巻き込み、弱者連合としての労使共闘を成立させ、業界、社会に大きな影響力を持つことを恐れているのです。

➡︎他にも抜粋したいところが多々あった。「統一要求、統一交渉、統一行動の原則」。どこの系列にも属さない「専業」と呼ばれる中小の生コン企業との共闘。ヤクザの襲撃。ヤクザに殺された仲間。著者自身も殺されかけた話。メディアから取材を受けて制作されたドキュメンタリー番組の突然の放映中止。等々である。ため息が出る。

筆者はこうまとめている、「大阪のタコ部屋から生まれた関生支部の運動は、ヤクザと闘い、中小企業を取り込んで大資本と戦い、弾圧を受けながら、しかし、確実な成果を、全国的にも例を見ない高水準の労働条件を関西に根付かせました。繰り返します。だからこそ、関生支部は「恐れられた」のです。」と。

そして、最後に、「運動方針の違いから、私たちは上部団体の運輸一般と決別します。(略)84年、関生支部は建設産業の労働組合である「総評・全日本建設産業労働組合」(総評・ 全日建)とともに再スタートを切ることになります。正式名称は「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部」。この時期「連帯」と言う響きには特別な意味がありました。社会主義国ポーランドにおいて、自主管理労組「連帯」が誕生したのは80年です。この言葉には旧弊打破、反官僚制の願いを込めた希望が詰まっています。私たちは新しい時代への飛躍を目指して、組合名に「連帯」の文字を加えたのでした。」とあった。

『大資本はなぜ私たちを恐れるのか』(武建一著)⑥ 了

https://www.facebook.com/hiroko.tuzitani.1/posts/3711476738940794

私は生コン業界のことはまったく知らない。それが少しわかった。「生コン業界が生き残る道は協同主義しかない」「競争から協調に向かうことこそが労使双方の利益に適う」ひょっとしてそれらは、何も生コン業界に限ったことではなく、他の労働業界にいえることかもしれない。もっというと、教育にも当てはまるかもしれない。「経済のグローバル化にともなった弱肉強食主義に抗すべき最も強力な方法は、共同化・協業化しかない」ーまさに今教育の世界でも求められていることのような気がする。第4章は90年代以降の闘いと弾圧の歴史が書かれている。

第4章 「大同団結」より

…理事たちは「本来の協同組合を目指す」と強調します。まさに「生き残る道」をようやく理解した瞬間だと思います。これで決まりです。業界の大同団結に向けて関生支部は最大限の支援をすることを、私もその場で約束しました。もちろんそれから25年後に、協同組合が私たちを暴力集団呼ばわりし、刑事弾圧を招き入れることなど想像していませんでしたが。

…そして同年11月4日。大阪市内のホテルで大阪広域生コンクリート協同組合が正式に発足しました。

…逮捕されたある組合員は警察の取り調べで「なんで労働組合が企業の外で活動するんだ」と言われたそうです。警察からすれば労働組合とは企業の中で賃金交渉するだけの組織だと思いたいんでしょう。実際、「関生支部は社会に出すぎている」と端と担当刑事に言われた組合員もいます。

…しかしー運動が前進すると、必ずその行く手を阻もうと躍起になる者たちが現れます。今世紀初頭、80年代に次ぐ第二の刑事弾圧が関生支部を襲います。いや、それは今回の刑事弾圧の序章に位置づけられるものだったのかもしれません。

…「生コン関連業界危機突破・総決起集会」が開催されました。参加者2300人。経営者、業界団体、労組員らが揃い踏みという、全国にも極めて珍しい、というよりも画期的な集会が決行されたのです。

…このゼネストは世間でも大きな注目を集めました。当然です。大阪府下ではなんと工事現場の8割が、工事の1時中止に追い込まれたのです。

…言うまでもないことですが、憲法で労働三権を保障したことが戦後民主主義の出発点です。労働法の研究している学者たちが関生支部弾圧に深い憂慮しました背景には、まさに「民主主義の危機」があるのです。

➡︎連帯労組関生支部の運動が、企業別組合がほとんどの日本において産業別組合としていかに画期的な労働運動を展開してきたかがわかった。それに対する弾圧の構図は、警察・検察・メディアが一体となったものであることもわかった。この運動をなんらかの形で受け継ぐためにも弾圧には断固抗議したい。

2020.12.22 更新

ある労働者の書評:『武建一が語る 大資本はなぜ私たちを恐れるのか』。

(武 建一著、旬報社、2020年11月30日)

Manabu Watanabe 労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会

39分前 ·

https://www.facebook.com/groups/1078892485618879/permalink/1711879428986845/

昨夜、ちょびちょび書いた武建一執行委員長の著者『大資本はなぜ私たちを恐れるのか』(旬報社)はおすすめです。

https://www.junposha.com/smp/book/b550391.html

武委員長の人柄もあるのでしょうが、マッチョな獄中記ではなく、獄中生活について淡々と、また不安や焦り、気持ちの高ぶりに対してどう対処したかなどが丁寧に書かれています。

経験された方はわかると思いますが、獄中生活はたとえ短くても深刻な拘禁反応を発症させます。活動に復帰するまで、勾留期間と同じくらいの日数の休養が必要です。

「先進国」とは思えない日本の監獄制度の拷問的あり方はもっともっと問題にされなくてはなりません。

わたしら政治犯・公安事犯はわかってるから反撃できますが、一般的な刑事犯の人とか入管に収容された人とかすんごく大変。動物どころか昆虫飼育のように扱われるし。

この本には、現下の関生支部第3次弾圧の解説のほか、関生支部のこれまでの活動についても振り返って書かれています。

関生型の産別運動が生コン協同組合と共闘してゼネコン支配(むき出しの暴力もふくむ)とたたかい、生コン労働者の待遇改善と社会的地位の向上、女性への職域拡大などをかちとってきた功績は大きいと思います。

シングルマザーの炭鉱労働者が全米初の集団訴訟に勝利した映画『スタンドアップ』(2005)では、使用者と組合が一緒になって女性労働者を迫害するシーンがありました。

https://warnerbros.co.jp/home_entertainment/detail.php?title_id=1447/

関生支部の組合員はそれとは逆の知性と優しさ、学習によって反差別と民衆解放の思想を身につけた仲間たちです。

2020.12.11 更新

[のりこえねっと]

【年末特番】関西生コンは、なぜ狙われるのか

◆youtubeで配信中――上記をクリック。

2018年8月から始まった、関西生コン(全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部)への不当弾圧。 執行委員長などを恐喝容疑などで京都府警や滋賀県警などに不当逮捕、起訴の一連の事件。そしてそれに対する関西生コンが国や京都府、滋賀県などを相手に起こした国家賠償請求訴訟。 全て解説します。

出 演

◆安田浩一(やすだ・こういち) ジャーナリスト。

1964年生まれ。静岡県出身。 「週刊宝石」(光文社)、「サンデー毎日」(毎日新聞社)記者を経て2001年よりフリーに。 労働問題、差別、人権問題などを中心に取材・執筆活動を続けている。 『ルポ 外国人『隷属』労働者』(G2vol.17)では第46回大宅壮一ノンフィクション賞雑誌部門受賞。

「愛国という名の亡国」(河出書房)「団地と移民課題最先端「空間」の闘い」(KADOKAWA)「右翼」の戦後史 (講談社現代新書)、『外国人研修生殺人事件』(七つ森書館)、『ルポ 差別と貧困の外国人労働者』(光文社)、『ヘイトスピーチ 「愛国者」たちの憎悪と暴力』(文藝春秋)、『ネット私刑(リンチ)』 (扶桑社)、「沖縄の新聞は本当に『偏向』しているのか」(朝日新聞出版)など著書多数。

◆大椿ゆうこ(おおつばきゆうこ)

1973年生まれ。イノベーター専門は労働問題。/社民党全国連合・労働・女性・多様性政策委員長

「労働者の使い捨ては許さない!」 関西学院大学を上限4年の有期雇用を理由に雇い止め解雇に。大阪教育合同労働組合に加入し、原職復帰を求め3年9ヵ月の闘争。しかし原職復帰はかなわず。以後、大阪教育合同労働組合の役員ならびに専従として労働運動に携わる。次期衆議院選挙大阪9区立候補予定。

[のりこえねっと]

公式サイト: https://norikoenet.jp/

Twitter:https://twitter.com/norikoenet

Facebook:https://www.facebook.com/norikoenet

2020.12.04 更新

『武建一が語る 大資本はなぜ私たちを恐れるのか』。

(武 建一著、旬報社、2020年11月30日)

641日間にも及ぶ長期勾留! 89人にも及ぶ逮捕者!

なぜ、いま戦後最大規模の刑事弾圧が労働組合に加えられているのか!?。

〈著者より〉

2018年8月28日の朝6時過ぎ、いつものように大阪市内の組合事務所に出勤した私は、いきなり警察に逮捕されました。ゼネコンを恐喝した容疑だというのです。

私だけではありません。私が委員長を務める労働組合、関生支部の組合員や関係者も、恐喝、強要、威力業務妨害といった容疑でつぎからつぎへと逮捕され、その数は1年あまりのうちに延べ89人にものぼりました。そして、私は、2020年5月に保釈されるまで、じつに641日も勾留されることになったのです。

ストライキ、ビラ配り、建設現場の法令違反の調査、労働争議……。私たちがやってきたのは、日本国憲法第28条で保障されている、ごくあたりまえの労働組合活動ばかりです。

それなのに、なぜ私たちは逮捕されることになったのか。

しかし、こうした事実を正確に報道するメディアも少なく、自ら調べもせずに警察情報を垂れ流すフェイクニュースが溢れています。

この本を通じて、私たち関生支部の活動のほんとうの姿、そして、「関西生コン事件」とよばれる現在の事態の真相を、ひとりでも多くの方々に知っていただければ幸いです。

目次(「BOOK」データベースより)

第1章 刑事弾圧(六四一日にも及んだ勾留生活;なぜ私は逮捕されたのか;協同組合の変質;労組破壊に加担したレイシスト)

第2章 「タコ部屋」の過酷労働(私の生い立ち;「練り屋」と呼ばれて;労働運動に目覚める;関生支部の誕生;初めての解雇)

第3章 闘いの軌跡(万博不況とオイルショック;ヤクザと生コン;大資本が恐れる産業別労働運動)

第4章 大同団結(安値乱売で「がけっぷち」;大阪広域協組の誕生;シャブコン;二〇〇五年の弾圧事件;ゼネスト決行;目指すべき場所)

武 建一(タケ ケンイチ)

全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部執行委員長。

1942年鹿児島県徳之島生まれ。中学校卒業後土木会社などで働き、19歳で大阪へ出て生コン運転手。

1965年、5分会180人で支部結成。初代委員長に23歳で就任。一般社団法人中小企業組合総合研究所代表を兼務

2020.11.05 更新

『幹部活動の指針 14項目』ー武委員長より。

「関生支部の武建一委員長大いに語る――武建一、木下武男、吉本伸幸の座談会」、『月刊労働運動』、2020年11月号。

【幹部活動の指針14項目】

(1)嘘、偽りなく、人を騙さない。人として誠実であること。自分の弱みを正当化しようとして相手の弱みに合わそうとするもたれ合いをなくす。

(2)情報は、闘いを鼓舞する。情報を仲間に提供し、敵には情報を漏らさない。

(3)敵対的矛盾は闘いによって解決し、内部的対立・矛盾は話し合いで解決する。

(4)約束に責任を持ち、時間は守る。整理整頓を率先して行う。

(5)その場限りの発言で責任を負わないことは、仲間の不信を買い、組織の地位を下げる。発信と行動には責任を持つ。問題を先送りせず優先順位を決め迅速に問題を解決する。

(6)幹部は、仲間を思いやることを大切にすると同時に「御用聞き」ではない。組織運営の原則を堅持し、人気取りの役職ではない。方針の実践は、時に嫌なことも言い、互いに高める努力をする。

(7)資本と権力には、妥協なく闘う勇気を持つ。仲間同士の対立矛盾は、話し合いで解決する調整能力が求められている。

(8)功績を挙げても名誉を求めない。成果は仲間から先に得るものである観点を貫く。

(9)敗北しても責任を他に転嫁しない。言い訳をせず自己批判の精神を持つことにより自分を高める挑戦心をもつ。

(10)幹部である誇りを持ち、恥の心を大切にする。

(11)自主性・主体性を確立し、指示待ちスタイルではなく、想像力と創造力を発揮して仲間の模範となる。

(12)自己犠牲をいとわず役職に専念する。やがて威厳が生まれる。

(13)絶えず労働者階級の立場に立ち、独学、本を読む、討論をするなど学習し、得られた知識を組織活動として実践する。月々、年間の目標を明確にし、掲げた目標を達成する。

(14)「敵を知り己を知れば百戦危うからず」、情報分析能力を高め先を見通した方針を実践する。絶えず行動の先頭に立ち「耳は大きく、口は小さく」を作風とする。

2020.07.16 更新

関生運動の全国化を恐れた「弾圧」をのりこえ、これまでの到達点を広げて挑戦ー武委員長より。

2020.08.30 更新

権力は何を怖れたのか 1年9カ月の長期拘留を経た武委員長が語る反転攻勢と社会変革の道筋

◇2020年08月11日11時58分掲載 無料記事 印刷用

「日刊ベルタ」

http://www.nikkanberita.com/

関生反弾圧市民情報センター

641日という長期拘留の末釈放された連帯労組関西生コン支部の武委員長を迎えて、月刊新聞『コモンズ』がインタビューを掲載した。戦後最大の労働運動弾圧が関生労組になぜかかけられたのか、権力は何を怖れたのか、武委員長は改めて関生型労働運動の本質に立ち返り、今回の大弾圧の本質を明確に解き明かした。延べ89人の逮捕者を出し、苛烈な経済的締め付けで同労働組合は大きな打撃を受けた。一方セメント資本もこれから本格化するコロナ不況と資本の進展を支えてきたグローバリゼーションの行き詰まりの中で矛盾を深めている。これからの展望について、武委員長は産業別労働運動と協同組合社会・経済構築という二本柱を軸とする反転攻勢についてもインタビューの中で明確に提示している。(大野和興)

資本主義の根幹揺るがす関生産別労働運動

戦後最大の大弾圧に屈せず反転攻勢へ決意

掲載に当たって:

わが国労働運動史上類を見ない大弾圧は、2017年の12月のストライキ以降、2018年7月18日滋賀県警による弾圧事件に始まり、翌8月9日の連帯労組・関西生コン支部捜査、28日に関生支部武委員長の不当逮捕へと続き、労組幹部と組合員含め単一労組で延べ89名逮捕、組合員66名が起訴という大弾圧となった。

最後まで獄にあった武建一委員長の奪還は5月29日かなった。だが警察・検察・裁判所一体となった弾圧が終わったわけではない。裁判所は、組合関係者同士の接触・交流を禁じており、武委員長はこの苛烈な保釈条件の中、組合員との再会はいまだ果たせていない。その武委員長に7月6日、率直な胸中と反撃への決意を聞いた。

(編集と文責・コモンズ編集部)

2020.08.03 更新

「関生運動」の弾圧の背景とねらい――「ドキュメンタリー映画 棘――埼玉上映会」(2020年8月1日[土])

|

|

▽連帯広報委員会より

「関生支部の闘いとユニオン運動」(木下武男:文)

2020.08.03 更新

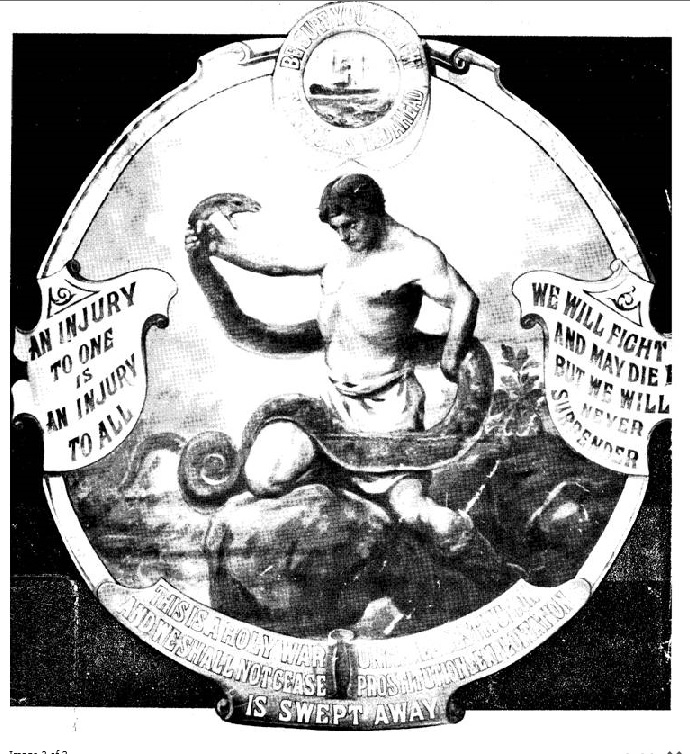

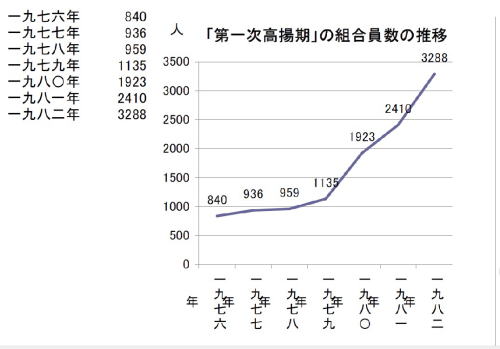

▽第1回 「武建一委員長と私の出会い」 武委員長と私の出会いから連載を始めることにしましょう。 武さんが逮捕される2018年の年始めのころでした。私は用事があって大阪の労働会館に行きました。隣の建物に関生支部の事務所があります。用事がすむと、武委員長が木下さんが来るんだったら話をしたいと言っているとのことでした。女子大学で教授をやっていた私と、関生の歴戦の武委員長とはどうみてもミスマッチであり、私は率直な話ができるのか、緊張しました。 だけど武委員長はフランクな方で、本当にうち解けて2時間半あまり延々と話ができました。 「本当の労働組合のあり方を」 それには深いわけがあったのです。それは関西生コン支部の出生の「秘密」でもあります。そして武さんと私は実践家と研究者と立場は違いますが、1970年代の労働運動の世界で、同じ空気を吸っていた、その時代とも関わります。 この二人の間に介在する人物がいました。法政大学社会学部の教授の中林賢二郎さんです。学者だったので武さんはあまり意識していなかったようですが、日本に一般労働組合(ジェネラル・ユニオン)を紹介し、根づかそうと大きな努力をされた方です。 中林さんは戦後直後、東京大学で学生運動を活発にやられたようで、その後、いろいろな問題を経て、結局はプラハの世界労連事務局の仕事をされました。世界労連は国際組織として戦後直後は一本化されていましたが、その後分裂し、国際自由労連ができました。重要なのは世界労連にはフランスのCGTや、イタリアのCGLといった共産党系のナショナル・センターが加盟していたことです。これらのナショナル・センターは産業別労働組合の全国組織の結集体であり、世界標準の「本当の労働組合」だったのです。明朗な性格の中林さんは、おそらく彼らと活発に議論をし、貪欲に経験を吸収したに違いありません。そして世界標準の労働組合論を身につけ帰国し、研究者となり、1971年に法政大学社会学部教授の職に就きました。私はその同じ年に、社会学部の大学院に入ったのです。指導教授は違っていましたが、中林ゼミの一員として労働組合論を学びました。当時、ゼミでは「レーニンの労働組合論」をテーマにしていました。私は『一歩前進、二歩後退』を担当させられ、明け方まで準備したことを覚えています。 少し脇道に入ったようですが、中林さんの関心事は、アカデミックな研究ではなく、プラハで獲得した「本当の労働組合」のあり方を日本にどのように移植するのか、そのことにあったのは当然でした。そこから当時、イギリス労働運動の左派の潮流の中心であった運輸一般労働組合(TGWU)の組織と機能を旺盛に紹介していくことになります。運輸一般は当時すでに100万人の巨大組合に成長していました。他の研究者と協力して翻訳もされました。また実践的にも労働組合と密接に関わっていたようです。 ▽第2回 「業種別・職種別運動を大阪の地で展開」 「関西生コン」運動の試練の時期 労働組合運動の場面でも新しいうねりが起きています。それは未組織労働者の組織化の戦後における第2の波と言っていいでしょう。 第1の波は合同労組運動です。1955年の総評第6回定期大会は未組織労働者の組織化の取り組みを本格的に提起しました。組織化の対象は、「全国単産のそそり立つ連峰の間の広く深い谷間に働く労働者-それは中小企業に働く労働者」(沼田稲次郎)とい表現されるように中小企業労働者でした。合同労組方式はその労働者を地域を基礎に企業を超えて個人加盟で組織するやり方でした。 しかし合同労組運動は、企業別組合の連合体である単産の体質には手を加えることなく、組織化の課題をナショナル・センターに預け、しかも組織化のためのオルグ集団に請け負わせる形になってしまいました。結局、1960年以降の民間大企業労組の右傾化と大幅賃上げの時代の到来とともに、企業横断的組織化運動は後退していきます。 そして第二の波。それが一般労働組合運動だったのです。1973年に建設一般、1978年に化学一般、同年に運輸一般がそれぞれ結成されました。ゼンセン同盟も繊維産業からスーパーマーケット業界へと進出し、この時期、一般組合方式の組織化に本格的に取り組み出します。 これら一般組合の特徴は、合同労組が地域の中小企業の労働者一般を基盤にしていたのに対して、産業・業種を明確にしていたことです。しかも大きな枠の産業ではなく、より狭い業種・職種ごとに業種部会をもうけていました。 運輸一般(全日本運輸一般労働組合)は「定期路線部会」や「地場トラック部会」、「清掃部会」、「セメント部会」など10の部会をつくっていました。 そして、この業種別部会の運動を、大阪の地で典型的に展開していたのが若き武建一だったのです。 「関西生コン」運動の試練の時期 1970年代初めの一般労働組合運動の最先頭に、武建一委員長が立ったのは、もちろんそれにふさわしい闘争経験があったからです。この連載はこれからしばらくは、関西生コン支部の苦しい試練の時期から大飛躍の時期、そして「1982年分裂」によってこれまでの関生運動が破局を迎えるまで、歴史的に振り返ることにします。 この1982年までの時期にこそ、産業別闘争を勝ち抜く「関西生コン」運動のすべてが凝縮されています。そしてその経験は「関生」だけでなく、日本の労働運動にとっても貴重な闘いでした。企業別組合が支配的な日本の労働運動のなかで、産業別組合を移植し。発展させる「勝利の方程式」、「勝ちパターン」を、関生支部は自らの苦難の闘いを経てつかみ取ったのです。このようにすれば日本でもできる、労働運動に示した意味は限りなく大きいと思います。産業別組合を定着させる勝ち筋の「定石」は4つありますが、それぞれ詳しく別途に説明します。ここでは歴史の中でふれていくことにします。 次頁に示したのは1982年の古い論文で、書いたのは武建一委員長です。掲載した雑誌「賃金と社会保障」の表題は「関西生コン労働組合運動の歴史と到達点」、副題は「業種別支部型労働組合運動が切り開いたもの」とあります。当時の生コン会館の写真も載っています。1982年8月上旬号ですので、まさしく共産党の排除・分裂攻撃直前の文献です。 この論文の出だしで、「今年、40歳ですが、生コン関係に携わってから21年になります」と述べていますが、この「今年」の1982年こそが「21年」闘ってきた「関生」運動の最大の到達点でした。歴史を振り返るにはこの論文を一つの参考にするのがふさわしいと思います。 この1982年までの時期を論文では「7年間の停滞」と「その後の前進」の2つに分けています。1965年の関西生コン支部結成から1972年までの困難な時期と、その後、1973年春闘での集団交渉の実現まで躍進の時期です。  関西生コン労働組合運動の歴史と到達点――業種別支部型労働組合運動が切り開いたもの (新しい労働組合運動の模索―2―他人の痛みはわが痛み) 武 建一、「賃金と社会保障」 847号、 p8―23、 1982年08月10日 本文はPDFへ。 2020.11.05 更新 ▽第3回 「苦難の闘いで見えた真の『敵』」 「生コン産業の構造とセメント資本」 「7年間の停滞」の時期は、武委員長をして「本当に勝てるかわからない」と思わせたぐらいの苦難の闘いの連続でした。一進一退の攻防です。しかしそのなかで、「関生」は①巨大な敵を認識したこと、②味方の陣営を、統一指導部をつくり、固めたこと、③背景資本を相手にした闘争を、④産業別統一闘争という形で追求したこと、これらをつかみ取った教訓は大きなものがありました。 生コン業界は戦後に生まれた産業です。また攪拌方式のミキサー車も開発されたのも1955年ですので、それを運転する「生コン労働者」という職種が登場するのもそれ以降のことです。その生コン運輸労働者は、入ったら抜けられない「たこ部屋」のような暴力的な労務管理のもとで昼夜なく働かされていました。それはセメント資本と生コン産業にとって輸送費の圧縮が利潤の源泉になっていたからです。 1960年、いくつかの労働組合が結集して「大阪生コン輸送労組共闘会議」(生コン共闘)を立ち上げました。ここで注目しなけらばならないのは共闘会議の参加組合や組織化した組合の特質です。小野田セメントの下請企業の「東海運」、日本セメントの生コン部門である大阪アサノ生コン、その下請企業の「関扇運輸」、大阪セメントの直系の生コン工場、その輸送部の企業「三生佃」という具合です。 つまりセメントメーカーの大資本があり、そのセメントの大きな需要先である生コン製造企業があり、その生コンを建設現場に運ぶ生コン運輸業者があるという構造ができていたのです。大手セメント資本-生コン製造企業-生コン運輸業者という一体的な業界構造が組合運動を規定することになります。 この業界構造のなかで、生まれて間もない生コン労組は、暴力的管理と過酷な労働を強いている当面の生コン業社に改善を求めました。それは目の前の「敵」だから当然のことでした。しかしこの産業構造のもとでは、それは串刺しのようにセメント大資本をも貫くことを意味したのです。だから中小企業を相手にしている運動であっても、背景にある大資本が強く抑圧する構造があったのだと思います。 その抑圧の攻撃は、生コン共闘会議の労働組合への「組合つぶし」と、また生コン車が大型車に変わる時期でもあり、「大量人員整理」としてなされました。その攻撃のなかで「幹部活動家」が多く辞めていきました。「頑張ってももう望みがない」。退職金の上乗せで「中堅といわれる幹部たちが辞めていきました」。こう述べる武委員長も、「勝てるかわからない」との苦悩を抱えていた時期でもあったのだと思います。 しかし、セメント大資本が真の「敵」だとの認識は関西生コン労組を鍛え上げていくことになります。生コン労組が出会った敵は、小兵のような中小企業ではなく、小さな企業の裏に控えている巨大な独占的大企業でした。強大な敵に遭遇してしまったのです。 ここのところが、さきに紹介した地域合同労組運動とは違っています。合同労組の基盤は、民間大企業の系列下請の企業というよりも、多くは地域の製造業やサービス業などの企業です。また民間大企業労組の運動をまねるわけにはいきません。 関西生コン労組は、民間大企業のなかで労使協調でいく民間大企業労組のやり方でもなく、また民間の中小企業を相手にする合同労組の方式でもない、異なった闘争戦略を立てなければなりませんでした。労働者の利益のために闘う限りは、産業別組合を目指さなければならない必然性がここにあったのです。 ▽第4回 「産業別統一闘争の合い言葉『他人の痛みはわが痛み』」 関西生コン支部は、セメント大資本が敵であることを自覚し、そこから産業別組合の方向で陣容を整えていきます。1973年の集団交渉が実現する以前、それは支部が産業別組合を確立する前段階でした。ここで、企業別組合の連合体から産業別組合へ向かう模索と試練の闘いがありました。また、この時期の運動と組織は、関西生コン支部だけではなく、日本の労働運動にとっても注目すべき時期でした。それは日本で産業別組合をどのようにして確立すればよいのか、その先陣の位置にあったからです。 「貴重な3つの教訓」 産業別組合へ向かう闘いで関西生コン支部が獲得した貴重な教訓は3つあると考えられます。組織と運動路線と精神です。 その第一は、産業別統一指導部です。この点は後に詳しくふれますが、個人加盟組織であることもさることながら、より重要なことは労働組合の権限を支部に集中したことです。 関西生コン支部の前身は1960年の「大阪生コン輸送労組共闘会議」(生コン共闘)でしたが、この組織は企業別労組の共闘組織だったのです。これを基礎に1965年に関西生コン支部が結成されました。支部はその結成当初から、交渉権、争議権、妥結権の権限を支部執行部に集中する組織体制を確立したのです。この時点ですでに、関西生コン支部が産業別組合であることの特質の一つを獲得したことになります。この体制がその後の産業別統一闘争の戦闘司令部の役割を果たすことになるのです。 支部結成から1972年、1973年にかけて、支部が獲得した教訓の第二は、産業別統一闘争の運動路線でした。それは産業内の対企業闘争を徹底して闘い抜くという路線です。それは単産の争議支援とは少し違います。争議支援は個別の企業別組合の争議に単産に加盟する企業別組合が支援する方式です。この間の関西生コン支部運動は、個々の組合どうしの支援ではなく、産業内の一企業に対する産別組織あげての闘いなのです。 武建一委員長は当時、こう述べています。「職場では一人であっても労働組合の存在を認めなさいと、会社に求めていく。拒否すれば、一人であっても、それを支援するために全員の動員をかけて、その会社の抗議行動をしていく。組合員が一人もいない工場へも抗議、宣伝をする。そして、生産点を完全に止めてしまう。そういうことをずっと繰り返してきました」 これを産業別組合の運動に普遍化して表現すれば、産業別組合が規制する産業別労働条件の基準を破る企業、あるいは基準に加わらない企業、それらの企業に組合員がいようが、いまいが関わりない、ということです。その企業は、産業レベルでは闘争相手とみなさなければなりません。 この運動路線は、いわば産業別「動員主義」という方法で遂行されました。この「動員主義」は、のちに議論になるところであり、あとでふれますが、それは組織をあげて、直接的な抗議行動を集中的に展開することです。紛争があった工場に動員する、あるいは紛争と関係のない工場でも動員して生産をストップさせる。親会社のセメントメーカー工場に動員をかける。工場の泊まり込み闘争、工場再開阻止のためのプラント打ち壊しの阻止の闘いなど、動員に基づく集中的な行動がありました。 「動員主義」という言い方には、批判的なニュアンスがありますが、さきほどの産業内の個別紛争を組織の総力を挙げ、力を集中して闘う方法としては当然のことです。 このような産業別闘争によって、この時期、関西生コン支部は注目されるようになりました。武委員長は「『関西生コン支部のような運動をしたら強い、われわれはああいう方式を求めているのだ』と言われるようなものをつくる闘争でもありました」。「『暴力団よりも強いらしい』ということになったのも、この時期です」と述べています。 関西生コン支部が獲得した第三の教訓は、産業別連帯の闘争精神です。自分が雇われていない企業であっても、労働者が踏みにじられていたら、身体を張ってでも支援する。このなかで、関西生コン支部は、産業別統一闘争をたたかう戦闘部隊に成長していったのです。だからこそこの時期に、あの関西生コン支部の言葉が、合い言葉のように根づいていったのだと思います。それは「他人の痛みはわが痛み」です。自分の企業でないところで労働者が抑圧されていれば、それは他人事ではなく、「わが痛み」としてとらえ支援する。この産業別闘争の精神にふさわしい言葉でした。 この言葉は関西生コン支部がつくったのではなく、他でも使われていました。しかし、この言葉の真意は、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」のような単なる相互扶助・博愛主義ではないように思います。「他人の痛みはわが痛み」との言葉の由来は、私はわかりませんが、それと関連している言葉は昔から欧米の労働運動にありました。 「産業別統一闘争と戦闘的な精神」 写真は、1889年のロンドンドックの大ストライキのあと次々に一般労働組合はつくられ、その一つの組合の組合旗です。左の方に書いてある言葉が「一人に対して傷つけることは、みんなに対して傷つけることだ」(An injury to one is an injury to all)です。そして右に「我々は闘う。そして死ぬだろう。しかし、決して屈服しない」(We will fight and may die.But we never surrender)と書いてあります。戦後のアメリカでも、労働運動の後退を描いた本がありますが、その題名は「すべてに対する攻撃」(An Injury to All)でした。 関西生コン支部が獲得した「一人の痛みはわが痛み」は欧米の戦闘的労働運動の合い言葉として通底しています。産業内の「一人の痛み」も、統一闘争で「わが痛み」として闘うという精神だと、とらえることができます。 集団交渉がまだ実現していない時期に、産業別統一闘争と、それを支える戦闘的な精神を関西生コン支部が獲得した意味は大きいと思います。 この力が次の段階を切り開いていったのです。  ▽第5回 暴力に屈しない-「嘆くな。組織せよ!」 組合結成から1970年代にかけて関生支部は、経営者による職場の暴力支配と暴力的攻撃に直面しました。生コン業界は新規の参入が容易なため暴力団が経営に乗りだしたり、また経営者が暴力団を頼ったりしているのが実態でした。職場では組合員への暴力や脅迫が耐えません。これらに支部は職場で一つひとつ反撃し、また組合員を動員し、大衆行動ではねのける行動を取りました。 1973年、大進運輸での組合員解雇に対する闘争が典型的な例でした。この大進闘争では、組合員動員による波状攻撃を四波にわたって工場にかけました。1974年の1月5日には200人の組合の部隊で工場に乗り込むと、大日本菊水会の右翼が襲いかかり、殴る、蹴るで14人が負傷しました。支部は親会社の大阪セメントに抗議、謝罪と解雇撤回を勝ち取りました。この闘争で、組合員を集中動員して波状的に抗議行動を展開するという、今日まで続く基本戦術を確立しました。 しかし、業界の暴力的な体質は改まりませんでした。それどころかいっそう凶暴になりました。 「暴力団による組合幹部の殺害」 1974年、全自運大阪合同支部の片岡運輸分会の植月一則副分会長が、暴力団によって刺殺されました。時期は後になりますが、1982年には支部高田建設分会・野村雅明書記長が拉致され、リンチにより殺害されました。 そして1979年、当時の関西生コン支部の武建一書記長の監禁・殺人未遂事件が起きたのです。山口組系暴力団入江組が、武書記長を一昼夜にわたって監禁し、昭和レミコン分会の解散などを要求し、殴る蹴るの暴力と「殺してやる」との脅迫を加えました。六甲山の山中に埋められる直前、実行犯のヤクザが同郷の徳之島出身と知り、解放され、一命を取り留めたのです。 「暴力には大衆行動で反撃する」 この弾圧と暴力的な攻撃を、支部の成長過程から捉える必要があります。支部結成からの困難な闘いと、1973年の集団交渉の実現、そして1982年までの飛躍、この過程のなかで、1970年代を通して、組織は前進を続けました。これに対して「なんとかして食い止めたい」という経営側の焦りが、暴力となって現れたのです。 支部がこの時期に、暴力に決して屈しないとの姿勢を確立したことはとても重要です。資本と賃労働の敵対的な関係で、資本は懐柔や脅し、労使協調の誘いをかけてくるのは当然のことです。闘わない弱い組合なら放っておくでしょう。しかし闘う組合に対して経営側に残された道は、組合を対等な関係として認め交渉していくか、あるいは暴力的に殲滅するか、この2つしかありません。後者の手段をとった経営者に屈してはならない、暴力にたじろいではならないのです。 しかもここで大切なのは、経営側の暴力に対して支部は大衆行動=「動員」で対抗したことです。暴力には暴力で反撃しない。しかし屈しない。そのため支部は総力をあげて組合員を結集し、抗議ずる戦術で対抗したのです。 当時、全自運大阪地本は、暴力攻撃に対して裁判所や労働委員会に依存する傾向にありましたが、それとは対照的です。暴力には大衆行動で反撃し、社会問題化し、世論を味方につけ、暴力企業を社会的に包囲する。この闘い方こそが必要だったのです。 組合員もその行動に参加し、体験する中で鍛え上げられていったと思います。また、前線に立つ幹部が、身体を張ってでも闘うとの姿勢を示したことは、支部統一指導部の信頼を高めたに違いありません。「暴力団よりも強いらしい」との噂は、実感をもって広がったのでしょう。 「経営者や権力との衝突は避けられない」 暴力に暴力では対抗しない。しかし決して屈しない。その姿勢がわかる写真を紹介しておきます。 昨年、関生支援の「東京の会」準備会でも紹介したIWW(世界産業労働組合-シカゴに本部を置く米国最初の産業労働者組合連合体)の写真ですが、もう少し接近したものです。州兵の銃剣が胸元に迫っています。労働者は微動だにしません。ただ腕組みをしたままで立ち続ける。それで勝利したのです。今もアメリカ労働運動の歴史に残る「腕組みをしたままのストライキ」です。子どもや女性を奴隷のようにこき使う繊維産業での争議です。そのために、多くのIWWの組合員が駆けつけたのです。  以上見てきたように、関生支部への弾圧は、支部の組織化の前進をなんとか押さえ込みたいとの意図からくるものでした。それは必然でもあります。産業別組合は、企業別組合と違って、産業別に労働条件を決めるので、その産業の労働者を組織し続けなければなりません。組織化が宿命づけられているのです。だから、この組織化が進めば進むほど、経営者や権力との衝突は避けられないともいえるのです。 「嘆くな、組織せよ!」 それは世界の戦闘的労働組合が乗り越えてきた闘いでもありました。これもアメリカ労働運動の歴史に残る話です。 IWWのオルガナイザーのジョー・ヒルはシンガー・ソングライターでもあり、日本でも「牧師と奴隷」など彼の作品はいまも歌われています。1914年1月、彼はユタ州で殺人事件の容疑で逮捕されました。そして、「でっち上げ」によって死刑が宣告されたのです。死刑執行の前夜、ジョーはIWWの指導者ビル・ヘイウッドに、アメリカ労働運動史上もっとも有名な文章を打電します。「さよなら、ビル。ぼくはきっすいの反逆者として死に臨む。ぼくの死を嘆いて時間を無駄にするな。組織せよ」。この「嘆くな、組織せよ!(ドント・モーン・オルガナイズ)」は、その後のアメリカ労働運動の標語になったのです。2016年、アメリカ大統領選挙でトランプが当選した時、ある労働運動誌の評論の小見出しが「嘆くな、組織せよ!」でした。 関生支部も暴力と弾圧をはねのけながら、「嘆くな、組織せよ!」の道を快進撃していくのです。 ▽第6回 「第一次高揚期」における組織の飛躍-「箱根の山を越えて」 関生支部は、経営側の暴力的攻撃や弾圧を、組合員参加による産業別統一闘争ではねのけて前進します。支部結成から1972年までの困難な時期を乗り越え、その後、1973年の集団交渉の実現から1982年まで支部は快進撃を続けます。この時期を「第一次高揚期」と呼べるでしょう。 この飛躍は組合員の増加から確認できます。組合史『風雲去来人馬』から当時の組合員数を拾ってつくったのが左図のグラフです。1979年の1135人から1982年の3288人まで急角度に組織が拡大しています。高揚期であることをはっきり見ることができます。この急上昇の曲線の先に、関生支部のみならず、日本の労働運動の新しい未来が見えるかのようです。 さて、そこで、組合員数の飛躍の意味を三つの面から見ておきましょう。 まず第一は、「面」の広がり、つまり大阪、兵庫を基盤にしていた関生支部がこの拡大期を通じて地域的に影響力を増したことです。京都、和歌山、奈良、滋賀そして福井へと広がっていきました。 その組織化は、組合員を一人ひとり増やしていくという方式ではなく、個別争議を闘い抜き、それを足がかりに広げていくやり方でした。すでに確立した基本戦術つまり大衆行動による産業別闘争にもとづいて、支部あげて争議に取り組みました。例えば、1976年の福井県でのある争議には、バス9台、450人の組合員を結集させました。その年の支部の組合員数が840名だったので、その凄まじさがわかります。 その戦術の基礎にあるのは、一人の組合員への人権への侵害も、一つの分会の団結権の破壊も決して許さない、産別組織あげて守り抜くという思想です。その姿勢に支部の権威は高まり、労働者は共鳴し、組織も広がっていったのだと思います。 第二は、組織拡大が他業種へと、いわば何本もの「線」の形で広がっていったことです。業種別ユニオンを「線」にたとえると、関生支部は多くの「線」を束ねる存在になっていきました。 1981年(2410名)には業種別には、①セメント・生コン(1393名)、②バス・タクシー(252名)、③バラSS(186名)、④原発(183名)、⑤骨材・ダンプ(158名)、⑥トラック・倉庫(91名)、⑦ポンプ・圧送(15名)などでした。さらに1年後の1982年には、骨材・ダンプが335名、圧送・ポンプが95名に飛躍的に伸びています。 このような業種別に分会が増え、組織が拡大していることは大きな意味を持っていました。当時、全自運は運輸一般に名称を変え、一般労働組合を目指しました。すでに紹介しましたが、業種別部会もつくられていました。ところがその部会の内実は、関生支部のような産業別闘争を展開する統一指導部をもつ段階には至っていなかったと見てよいでしょう。その段階で、関生支部が業種別に組織を広げていくことは、その業界に一つひとつ小さな産業別組合をつくっていくことに等しいのです。つまり関生支部が、業種別組織から、それらを包含する一般労働組合に成長する可能性があったということになります。関生支部はそれ自体が、一般組合の性格を持ちつつあったのです。 第三は、組織拡大が産業別闘争と政策闘争の質的強化をもたらしたことです。産業別闘争は、集団交渉の実現とその高い水準での妥結を求める運動であり、政策闘争は業界の構造を改革する運動です。この関生方式の根幹をなす運動は、集団的労使関係の形成いかんによります。つまり企業内の労使関係ではなく、それぞれの企業を業界に結集させ、集団交渉に参加し、その結果に従わせるようにしなければなりません。 この集団的労使関係の支える基盤こそが、個別企業における組織化なのです。「第一次高揚期」に大阪兵庫工業組合の半数に分会が確立しました。地区別に見ると北大阪82%、大阪と神戸、北神で50%を超えていました。この組織化が、常にブレる中小企業の経営者を、集団交渉に向かわせる力になったのです。 さて、いよいよ関生支部が「箱根の山」を越えるところに話を戻しましょう。そこでまず、神奈川県横浜の鶴菱(かくりょう)運輸の争議を紹介しなければなりません。それは、鶴菱運輸が三菱鉱業セメントの50%出資の生コン企業であり、そして、この争議のさいに「関生型運動に箱根の山を越えさせるな」と発言した大槻文平(当時、日経連会長)は、三菱鉱業セメントの会長だったからです。すでに小野田セメントは、1977年に東海運の争議で関生支部に屈服させられていました。つぎが「三菱」だったのです。大槻は「箱根の山」を越えたこの争議で手痛い打撃を受けたのです。 争議の詳細は延べませんが、支部は、東京での三菱本社への抗議行動への動員や、関東の生コンの未組織企業への集中オルグ団の派遣などを行いました。さらに関西では、三菱セメント関係の生コン企業の製品不買運動や、同セメントの出荷サービス・ステーション(SS)におけるピケットをはったストライキなどを敢行しました。この争議は運輸一般の「全国セメント生コン部会」による全国支援のもとで取り組まれ、そのなかで、関生支部の取り組みが全国から注目されました。次回お話ししますが、鶴菱闘争を契機にして、関生方式が「箱根の山」を越え、関東に広がり、やがて全国化する見通しが開けたのです。 木下武男(労働社会学者・元昭和女子大学教授) 「月刊労働運動」2020 年8月号掲載  ▽第7回 「関東における生コン労働者の闘い-『関生型労働運動』を迎え入れる生コン労組」 日経連会長の大槻文平(三菱鉱業セメント会長)は、「箱根の山を越えさせない」と、関生運動の防衛戦を「箱根の山」にしたのですが、それは突破されました。しかも、その関生型運動を迎え入れる関東の生コン労組も成長しつつあったのです。 「過酷な労働と関西生コン支部へ注目」 ここに、飯坂光雄『たたかいの記録-関東の生コン労働運動40年』(発行 全日本建設運輸労働組合、2004年)という冊子があります。彼は、東京で関生型運動に期待を寄せつづけた生コン労働者でした。 冊子には生コン労働者の過酷な労働を伝える貴重な体験もあります。1960年頃は、生コン車には「傾胴型とハイロ型」があって、ハイロ型は「湯飲み茶わん」のようで、急ブレーキをかけると後ろから運転席へ生コンが飛び跳ねてきて掃除をしなければならなかったとか、当時はミキサーのエンジンは車のエンジンとは別で、運転席の後ろについていたため、夏はうだるような暑さだったとか、辛い労働を紹介しています。生コン労働者であれば、会社の違いを超えて、同じ仕事を同じように過酷な環境で働かされていたことがわかります。 しかし労働組合は、関西と同じように最初は企業別組合でした。1963年に企業別組合があつまって関東生コン労働組合協議会結成され、1965年には3職場で24時間ストライキを実施しました。 『たたかいの記録』は東京の闘争であったこともあり、全国的な動きが紹介されています。 1963年、全自運の全国生コン共闘会議結成されます。この共闘会議を通じて「関西」の運動が注目され、全国的に影響をもつようになります。 1971年、1972年頃になると、武建一書記長から関西での経験をじかに知ることで、関生支部への注目が関東で高まってきます。これらのことは、関生支部が困難期を乗り越え、1973年からの躍進期に入ったその成果が、全国的に知れ渡りつつあったことを意味します。 また同時に、私にとって感慨深いのは、1976年に東京の生コン部会で「全自運は、イギリスの運輸一般型の業種別運動をモデルにした運動形態を、東京地本でも具体化すること」になったと書かれていることです。連載第1回でふれましたが、私が大学院の時の恩師・中林賢二郎先生が、イギリス運輸一般(TGWU)のような一般労働組合を日本に根づかせたいと願っていた、その想いが地本の末端にまで行き渡りつつあったことがわかります。つまり一般労働組合の理論と、関生運動のその実践とが結びつきながら広まっていたのです。 「生コン労組の業種別結集」 東京で関生型運動を積極的に受け入れる気運も高まっていましたが、関生支部も物心両面から総力を挙げて援助しました。 まず、「東京」は、統一指導部を確立するところから始めましたが、それは関生支部の経験からみてまったく正しいやり方でした。関東では、セメント系列の専属生コン会社の影響力が強く、また業者の協同組合も活発ではありませんでした。ですが、その状況を変えていく組織的保障は、産業別統一闘争を展開する強固な統一指導部です。そのためには共闘組織から部会へ、部会から支部へという組織改革が求められました。共闘組織は独立した企業別組合が集まっているに過ぎません。部会は、全自運の場合は個人加盟が原則でしたので企業ごとに分会をつくられますが、それをまとめる部会の上部はまだ統一指導部ではありません。 共闘組織からすでに「東京生コン部会」へと進んでいましたが、しかし東京の部会は「産業別統一闘争への取り組みが決定的に弱い」との反省がなされていました。そして「不退転の決意をもって関西生コンの指導と援助に依拠して闘う」と述べられています。 関生支部からオルグが東京に派遣されていましたが、1980年、その「工藤オルグの献身的な指導により、部会活動も徐々に軌道に」のり、「業種別の統一指導体制で要求を決め、戦術の行使が可能になる生コン支部を発足させる」方向を打ち出しました。まさしく関生支部をまねた東京生コン支部結成間近だったのです。それを確実にしたのが鶴菱(かくりょう)闘争でした。 「『箱根の山』を越えて主戦場に」 前回の連載で鶴菱争議は紹介しましたが、それは関生支部の歴史からのものでした。少しダブりますが、この争議における関生支部の活躍と貢献が、関東の生コン労組に与えた影響という面から紹介しておきましょう。 この争議はつぎの構造、〔セメント〕三菱鉱業セメント-〔生コン製造〕三菱生コン関東菱光-〔専属輸送〕鶴菱運輸、という系列のなかで闘われました。 系統末端の鶴菱運輸での組合員全員解雇から争議は起こりました。当然、生コン支部は上の「セメント」と「製造」を攻めました。 1976年、三菱セメントの丸の内本社や大槻会長の自宅への抗議行動を繰り返しました。そこに関生支部の大量動員による部隊が投入されたのです。警察官との対峙の場面では「東京の面々はオロオロしながら従った」という表現に、産業別闘争のやり方を「関西」が実力をもって「関東」に教えているさまがよく伝わります。 また、本社前での宣伝行動では大槻文平会長を「文平、文平」と呼んだことで、本人は「なんであんな野郎に呼び捨てにされるんだ」とムキになったという話しもあります。これが1982年の弾圧の引き金になったかどうかはわかりませんが、だいぶプライドが傷つけられたことは確かでしょう。 1980年の本社前行動には関西から150人が参加しています。さらに鶴菱の磯子工場には関西からの47人が駆けつけ、総勢100人で工場を封鎖しました。 まさしく鶴菱争議は、関生支部の実力を全国に知らせるうえで絶好の闘争になったのです。 関東ではその影響力は絶大でした。「関西での三菱セメント不買運動」や「出荷阻止」などに「啓発された関東の組合は」、「幹部が鍛え上げられ、生コン支部結成の気運」が高まり、そして1980年、東京生コン支部が結成されたのです。 このようにして関生支部と東京生コン支部が並び立ったこの到達点が、戦後労働運動にもたらした意義ははかり知れないものがありました。 木下武男(労働社会学者・元昭和女子大学教授)『月刊労働運動』2020年9月号掲載 21010 ▽第8回 「労働運動の歴史における関西地区生コン支部の位置-産業別労働組合の定着」 「生コン産業の全国的な産業別組合の確立前夜」 前回連載で、関生支部が「箱根の山」を越え、関東の主戦場に現れたことを述べましたが、それは支部の影響のいわば平面的な広がりでした。 ところが、さらに業種別部会の全国トップへの作用という形での影響もありました。1973年の集団交渉の実現にいたる支部の前進が、全国的にも注目され出したということです。1972年には関東の生コン労働者の交流集会に武建一書記長が呼ばれ、関西の労働条件が知られるようになりました。 さらに、運輸一般への移行に伴って、1977年に「全国セメント生コン部会」が確立します。情報交換組織から、「全国司令部」をもつ業種別部会へと発展したのです。「部会の合い言葉は、関西で確立した賃金・労働条件を全国へ」でした。そして部会の中央執行委員に武書記長を選出します。 部会の最初の指導は北海道での争議でしたが、全国での連帯スト体制を組み、勝利します。 鶴菱闘争も全国指導によるものでした。関生支部から東京へ専従オルグも派遣されます。こうして全国的な産業別労働組合が日本に登場しつつあったのです。 「日本労働運動における歴史的な意味」 産業別組合の日本における登場は、歴史的な意味をもっていました。今日、日本の労働組合といえば、ほとんどすべてが企業別労働組合です。ですが、はじめからそうだったのではありません。日本でも「本当の労働組合」をつくる試みはありました。資本主義のなかで確立した労働組合のその種を日本にもってきて蒔き、育てる努力がなされたのです。 1897(明治30)年、高野房太郎を中心にして「労働組合期成会」が設立されました。高野はアメリカ留学中に、職業別組合の全国組織・AFLのオルガナイザーの資格を得て、帰国したのです。労働組合期成会は、職業別組合を日本に移植する試みでした。 期成会の支援のもと、約5400人の機械工による鉄工組合や1000人の鉄道職種の日鉄矯正会、2000人を擁する活版工組合などが結成されました。しかし、この時期はすでに職業別組合の技術的基盤が崩れつつある局面でした。 また、1900年に治安警察法や1910年の大逆事件の影響もあり、職業別組合の形成運動は衰退します。 その後、1912年に設立された友愛会は、1919年に労働総同盟へと成長し、産業別労働組合への指向を明確にします。戦前記に日本で産業別組合を確立できるかの時期だったのです。 その頂点が、1921年の神戸における川崎造船所・三菱神戸造船所の争議でした。しかしこの大争議に労働側は敗北し、産業別組合を形成する運動は衰退しました。 戦後は産業別組合の組織形態を選択する機会はあったのですが、大勢は企業別組合の道を選んでしまいました。そのなかで産業別組合を確立する試みもあり、その典型的な運動は、日産・トヨタ・いすゞなどを擁する自動車産業の全自動車(全自)でした。産業別闘争を追求し、職種別熟練度別の賃金体系を掲げましたが、結局、1953年の日産争議に敗北し、全自も解散を余儀なくされました。 そして、1965年に確立した関西地区生コン支部は、1970年代の日本に、一般組合を形成する運動のなかで成長し、幾多の試練を経て今日、日本で数少ない産業別組合として存続し続けているのです。 この事実は、日本の労働運動の歴史を振り返るならば、「本当の労働組合」を確立する4回目の挑戦で、今度は勝利したことを意味します。 「排他的な労働組合を打破する産業別労働組合」 関生支部がどんなに小さくても、産業別組合を日本で存続させ続けているのは、一種の「灯台」のようなものなのです。 企業別組合は自分のところの従業員、正社員だけを組合員とします。組合運動は企業内でしか通じない賃上げです。 企業別組合の組織の排他的な性格は、時代は違いますが、職業別組合と同じです。職業別組合は、資本主義のもとで労働組合を確立した先進的な組合でしたが、組織は閉鎖的でした。徒弟制の下での親方の熟練労働者しか組合員になれませんでした。組合運動は親方たちだけの賃上げや仲間内での共済活動でした。 これを打破していったのが産業別組合です。イギリスでもアメリカでも産業別組合が閉鎖性を克服していったのです。 企業別組合は、組織の性格が職業別組合と同じように閉鎖的で保守的であるとするならば、逆に関西生コン支部は産業別組合であるがために、日本のなかで企業別組合を克服していく大きな役割を担っているのです。そのイメージは大げさに言うと掲げた図のようです。  図は、1905年に結成され、弾圧によって衰退したIWWのイメージで、100年以上も前のものです。職業別組合から産業別組合への転換の担い手としての自分たちの役割を誇示しています。一番下に「職業別組合主義」と「資本主義」と書かれ、そのなかで泥沼に沈む労働者たちがいます。そして上には「産業民主主義」と書かれ、産業別労働組合の「IWW」が導きの星のように描かれています。泥沼からはい上がり、IWWに向かう労働者たちです。指導者のような人物がもつ書物には「科学」と書かれ、「経済発展」の文字があります。これらに支えられ、産業別組合の道は必然であることを表しているのでしょう。 これを日本に当てはめ、「職業別組合主義」を「企業別労働組合主義」に置き換え、産業別組合を対置するのが日本の労働運動の再生の課題なのです。 関生支部をIWWに見立てるのはオーバーになりますが、これから産業別業種別に結集する労働者の塊がIWWのような「導きの星」になるのでしょう。日本の労働運動の歴史に登場した関生支部は、これからの労働運動を切り開く役割をも担っているのです。問題は生コン業界や、まして関西に限定させてはならない、孤立させてはならないということです。 ▽連帯広報委員会より http://rentai-union.net/archives/6131 ▽第9回 「関生支部への共産党の分裂・脱退攻撃-政党の労働組合への組織介入」 これまで1965年の支部結成から1982年の「32項目」協定の実現まで、関生支部の疾風怒濤の闘いをみてきました。一般労働組合の形成運動のなかで成長した関生支部は、日本の労働運動を変える方向を指し示していました。ところが、この切り開いた到達点を突き崩したのが、1982年の権力弾圧と共産党の攻撃でした。 「弾圧の広がり」 弾圧直前、関東にも東京生コン支部ができ、全国的にも1977年には運輸一般の全国セメント生コン部会が確立し、全国指導部をもつ業種別部会がつくられました。こうした勢いは、生コン業界という狭い産業ですが、全国的な産業別労働組合が日本で登場する前夜が開かれたとみてよいでしょう。この関生型運動の広がりが経営側を震撼させたに違いありません。 ここで警察権力の弾圧が始まったのです。すでに1980年の秋から関西での弾圧が始まり、1982年までに延べ38名が逮捕されました。この弾圧が東京地区生コン支部にも及んだのです。 支部の横山生コン分会で、経営者の組合つぶしの不当労働行為が起き、争議になりました。解決のための団体交渉を、横山生コンが拒否してきたので、背景資本であった日立セメントに交渉を要求しました。結局、1982年2月23日に、日立セメントの間で和解協定(解決金1300万円)が成立し、争議は終わりました。ところが、11月26日になって、「恐喝罪」として支部の3名が逮捕されたのです。日立セメントの社長は「金銭授受について事件にする気はなかったと証言している」(飯坂、2004)にもかかわらず、公安2課が被害届を提出させたのです。 この一件が、日本の労働運動の未来を揺るがす大事件へと広がることになります。警察は争議を指導していた東京生コン支部だけでなく、上部団体の運輸一般の中央本部にまで捜査の手を伸ばしました。支部役員の逮捕の同日、中央本部など都内15ヵ所にも家宅捜索がなされました。 「政党の労働組合への介入」 ところがここで、思いもかけない方向に事態は動くことになります。あろうことか日本共産党の関与です。1982年12月27日の共産党機関誌『赤旗』に、運輸一般本部の「声明」が掲載されました。その中央執行委員会の「声明」は、「権力弾圧」は「一部の下部組織の社会的一般的行為として認められない事態をとらえて」なされたというのです。要するに、運輸一般本部は、これまでの弾圧は不当であるとの態度を豹変させて、「下部組織」がやったことで、本部は関わりないとの態度を打ち出したことになります。 実は、それ以前に、共産党員である2人の常任中執が党本部に呼ばれ、荒堀宏労働局長から「指導」されていたのでした。「声明」を出すことを強いられたのです。しかし、共産党の「指導」の方向では常任中執の議論はまとまらなかったのです。組合民主主義のルールを経ずに、党の「指導」によって強引に本部としての「声明」を出させたのです。 しかし、ことの本質は、共産党の機関紙が、運輸一般本部の「声明」を掲載したことにあります。関生の組合員を始め運輸一般の組合員は、『赤旗』掲載の「声明」で弾圧に対する本部方針を知りました。政党を通じて方針を知らされたのです。 突然の掲載は急ぐ必要があったからです。今回の争議解決に、本部は関わりないことを明らかにしたかったのですが、しかしすでに、本部に捜査が入っています。心配は本部の次の段階に捜査が及ぶことだったのです。 それが共産党です。政党は労働組合運動レベルの紛争に関わりないし、弾圧が及ぶはずはありません。しかし、その心配が生じる背景は、1983年8月25日の運輸一般中央執行委員会での当時の委員長の発言から察することができます。「政党が、大衆組織のなかで政党の方針を貫徹するためにインフォーマル組織をつくるのはあたりまえ」だというのです。インフォーマル組織とは労働組合内部の党員グループのことで、「フラクション」とも言います。 つまり、この発言は、運輸一般本部をフラクションを通じて裏で実質的に指導しているのは共産党であることを、自ら明らかにしてしまったのです。だから弾圧の手が共産党に及ぶかもしれない。それは組織防衛上から避けなければならない。だから「下部組織」がやったことにする。共産党の組織防衛のために労働組合へ組織的介入した、これが根本問題だったのです。 「産別組合を選んだ共産党員たち」 「それはうまくいくに決まっている」と共産党は考えていたと思います。なぜなら関生支部には絶大な共産党の勢力があったからです。当時、組合員3500名のうち共産党員が500名余り、『赤旗』読者にいたっては3000名です。そして支部執行委員の9割以上が共産党員と言われてきました。大きな勢力だったのは、関生組合員が多くの共産党員の献身的な組合活動を身近に見て、尊敬と信頼をおいていたからです。 共産党本部は、共産党勢力をフラクションを通じて操作すれば、簡単に支部指導部は交代させることができると考えたのでしょう。しかし、共産党員は一部を除いて、多くは支部指導部のもとで産業別闘争を闘い抜いた戦闘的な活動家でもありました。やむなく党から離れる道を選んだのです。「声明」から3ヵ月で党員は10%にまで減少しました。 経過の子細を示すことはしませんが、結局のところ、運輸一般本部と関生支部との対立は深まります。そして、支部の中で本部に追随する本部派がつくられ、支部執行部を握ろうとします。しかし、支部組合員の多数の支持は得られません。そこで本部派は支部からの離脱を選択しました。こうして関生支部は分裂したのです。権力の弾圧と、共産党・運輸一般本部の離脱・分裂攻撃によって、関生支部の組織は半減してしまいました。 この共産党の組織介入を過去の誤りとしてすますわけにはいきません。それは日本の労働運動の歴史を見る上でも、また将来の再生の展望を検討するためにも欠かせない理論的対立点であるからです。 ▽連帯広報委員会より http://rentai-union.net/archives/6336 ▽第10回 「政党による労働組合介入の思想-赤色労働組合主義」 関西生支部への共産党の分裂・脱退攻撃の本質は、政党による労働組合への組織的な介入にありました。もちろん労働組合のなかで政策や戦術をめぐっての意見の違いが生じるのは当然のことです。関生支部でも運動のやり方で意見の対立はありました。また組合内でグループができるのもあり得ることです。その対抗で執行部が変わることもあるでしょう。 しかし、労働組合の外部の政党が、党グループを通じて介入するのは、「労働組合の政党からの独立」の原則からあってはならないことです。しかし何故おきてしまったのでしょうか。それはとても根深いし、現代史の学術研究の対象にすべきほど重要だと思います。 「産別会議の自壊現象」 またやってしまった。関生問題で、敗戦直後の労働運動をいくらか知っている人はそう思ったかもしれません。この時期の労働運動が衰退したのは、1947年「2.1ゼネスト」への占領軍による中止命令、あるいは1950年「レッド・パージ」によるものと思われがちです。だが真相はその中間の時期にあります。特にゼネスト中止後の産別会議内部の混乱です。 この時期が革命的情勢だったかどうかはおきますが、変革主体は極めて脆弱だったことは確かです。戦前には産業別労働組合は確立できず、1920年代には大企業で労働者の企業別分断がなされ、戦中には産業報国会という企業別従業員組織ができていました。戦後の企業別組合はこの産業報国会の「裏返し」ともいわれています。 このような労働組合・労働者を産別会議は民主主義革命を目指し、政府打倒のゼネストへと駆り立てていったのです。突然のゼネスト中止で混乱が起きました。一般組合員の中から、共産党による組合の引き回しや、政治イデオロギーへの偏向などに対する批判が高まりました。それが多くの単産による産別会議の自己批判の要求へと動いていったのです。産別会議本部はそれに応えようと議論をしました。そして1947年5月18日に臨時執行委員会を開催し、「産別自己批判及び方針」を満場一致で決定したのです。このように、正式機関の審議と決定を経て臨時大会の準備がなされました。 ところが、臨時大会の前日、7月9日に共産党は、大会代議員の共産党員を代々木の本部に招集しました。そのフラクションの会議で、当時の共産党書記長・徳田球一が、産別会議の自己批判は「坊主ざんげ」であり、ブルジョア偏向で危険であるとして、自己批判を行わないことを指示し、会議で決定したのです。臨時大会では、共産党の代議員の力で執行委員会の自己批判は葬り去られました。 ここから産別会議の自壊現象が生じます。多くの単産が脱退していきました。1948年2月に産別民主化同盟(民同)ができますが、この民同が成長するよりも、むしろ1950年に占領軍の後ろ盾のもとで結成された総評がその後の労働運動の主流の座にすわることになります。産別会議と産別民同の指導部はいくらかでも産業別組合の志向を持っていましたが、総評は企業別労働組合主義を克服する姿勢はありませんでした。 「赤色労働組合主義」 この労働組合への政党の組織介入を正当だとする考えが赤色労働組合主義です。一般の組合員にとっては身近ではないでしょうが、じつは日本の労働運動の裏面史を彩る装置なのです。岩波小辞典『労働運動 第二版』(1956年)では、赤色労働組合主義とは「労働組合の基本的目標を革命的階級闘争への労働者の組織化・訓練・動員による社会主義革命におくもの」とあります。つまり労働組合を革命の道具として政党が利用することです。これが「道具」論です。 そして、そのために労働組合の内部に党員グループ(フラクション)をつくります。政党がそのフラクションを通じて労働組合を指導します。二つをベルトでつないでいるので「伝導ベルト」論といいます。 さきほど「裏面史を彩る」と言いましたので、例をあげます。戦後直後、1946年に総同盟と産別会議を準備するそれぞれの者たちが、統一する方向で話し合われていました。ところが突如として共産党は産別会議の独自結成を決めます。つまり革命のための「道具論」が通用するためには、政党下請けのような全国組織が欲しかったのだと思います。同じようなことが1989年の全労連結成です。労使協調の労働戦線再編問題がおきた1980年代の初頭に、早々とナショナル・センターの独自結成を打ち出しました。それが結局は総評再建の道を不可能にしたのです。また、この共産党の1980年代初頭の動きと1982年の関生問題とは無関係ではありません。 さて、日本における赤色労働組合主義の歴史には謎があります。小辞典『労働運動』では「第一次大戦後の左翼労働組合の指導理念」であるとされ、しかし「労働者大衆から孤立する結果を生み、やがて人民戦線戦術運動のなかで共産主義の立場からも否定されるにいたった」とされています。 否定されたのは、1935年のことです。コミンテルン第7回大会で人民戦線戦術が採用されたことことによります。それによりフランスで労働戦線が統一しました。それは「二つの重要決定にもとづいてなされたものだ。すなわち一つは組合の政党からの独立であり、二つはフランクション活動の禁止であった」(『日本労働運動史 細谷松太著作集1』)。イタリアでも労働者の「統一」の立場から「必然的に要求」されるとして、「《伝導ベルト》理論は、決定的に一掃する必要がある」と強調されました(『労働者の統一』大月書店)。 それではなぜ日本で、亡霊が蘇ったのでしょうか。蘇ったのではないのです。共産党は1922年に結成されますが、民衆に根づくことなく、1925年の治安維持法の弾圧の対象になり、運動は消滅します。少数の者は獄中にて、そのコミンテルンの大転換は届かなかったのです。 産別会議の議長をつとめたことがある吉田資治は「統一戦線方式」を「受け皿の方が壊滅状態で、残っていたものが入れようとしたけれど、やられてしまったということです」「戦後労働組合に関係した人の頭はロゾフスキーの頭であったと思います」(「産別会議の結成と組織・指導」)と述べています。だから、戦後労働運動の多くを担うことになった共産党系の活動家にとって、歴史は再び1920年代から回り始めたのです。ここに日本の戦後労働運動の大きな混乱を生み出す歴史的背景がありました。 ▽連帯広報委員会より http://rentai-union.net/archives/6613 ▽第11回 「戦後労働運動における『82年問題』-共産党による関生分裂攻撃の意味」 木下武男(労働社会学者・元昭和女子大学教授) …第10回からのつづき 「戦後労働運動における1975年の『暗転』」 1982年の共産党の分裂・脱退攻撃を、今回は、戦後労働運動のなかで位置づけることにします。右図は「半日以上の争議における労働損失日数」のグラフです。1975年に注目しなければなりません。1975年の決定的な転換局面で、労働組合運動の舞台を暗転させた力は何だったのか、この理解が戦後労働運動を見る上でとても重要です。 それ以前に労働側の危機があったのです。それは、民間大企業の労働者の企業主義的統合がなされ、それを土台にして労働組合が労使癒着の組合に転換していったということです。つまり、1960年代からつくりあげた企業主義的統合の仕組みが威力を発揮した。そう見るべきだと思います。1975年までのところで主体の側の危機が深層で醸成されていたのです。 ところが、そう捉えない潮流がありました。それが共産党です。情勢の把握を「戦後第2の反動攻勢」と想定しました。現在を戦後占領期の後半の「第1期に匹敵する大規模で系統的な反動攻勢」と見なしました。そして最大の問題は「これに対し、社会党・総評を含め革新を名乗ってきた勢力のなかで、反動攻勢に協力、追随、あるいは闘争を放棄する傾向は明らかである」と評価したことです(『労働年鑑』第52集)。 1975年以降、状況が変化したことは確かですが、そのためには統一戦線戦術を新しく練り直すことが求められていたのです。それを「統一」ではなく、「反動攻勢」に「協力、追随」し、闘争を放棄する勢力に打撃を与える。そして自らの勢力の「分離・純化」路線をとったのです。 「『分離・純化』路線」 当時の共産党は、ヨーロッパ共産党の民主集中制の放棄に反対して、民主集中制を擁護する論陣をはりました。このように、共産党の運動分野における「分離・純化」路線と、党内の規律・統制とがあいまって、1970年代後半から1985年まで共産党内外で大きな混乱が生じました。 1970年代後半、民主集中制をめぐって研究者の除名・離党問題が起こり、1980年代に入ると『民主文学』誌での小田実の文書掲載をめぐって多くの文学者が離党します。1984年には原水爆禁止運動なかでは原水禁との統一行動をめぐって原水協の幹部が除名、それに関連して著名な学者たちも離党します。私は、この「分離・純化」路線による運動団体の混乱と、多くの研究者と運動家が共産党から離れていく状況を、感慨をもって見ていました。 さて、労働運動分野でこそ「分離・純化」路線は顕著でした。「第2の反転攻勢論」とともに出てきたのが「総評右転落」論でした。労働戦線統一が労使癒着の労組幹部で進められるなかで「統一」の観点からの慎重な対抗が求められていました。ところが、共産党は「渡りに船」とばかりに1980年代初頭、早々と「階級的民主的ナショナル・センターの独自結成」の方針を打ち出したのです。 私事になりますが、私は当時、連載のはじめに紹介した中林賢二郎先生から執筆の要請を受けました。講座『日本の労働組合運動5』の一論文です。その打合せで先生の研究室に呼ばれました。1983年か1984年のことだと思います。研究室に後からこられた先生は、開口一番、「君、あれは左翼分裂主義だよ」と言われました。私は一瞬とまどっていましたが、それが共産党の「ナショナル・センターの独自結成」のことだとわかりました。それをめぐっては研究者・運動家の間でかなり激論があったようで、先生も興奮されていました。その先生も1986年に亡くなり、1989年に総評の再建の方向ではなく、共産党の願っていたように全労連の独自結成がなされました。 関生支部に対する共産党の「分裂・脱退」攻撃は、この「分離・純化」路線の一環として、そして共産党系列の独自組織の結成の動きの最中に生じたのです。 「後退局面における『反転攻勢』戦略」 私が執筆を要請された論文は「未組織労働者の組織化は戦略的課題」(1985年)でした。それは、労働運動の後退局面でどのように反転攻勢の戦略を探るのかという問題意識のものです。次の図式を考えました。〔〈民間中小企業労組+官公労部門労組〉→未組織労働者〕+〔大企業内少数派労働者〕vs〔全民労協系大企業労組〕 中小企業労組が官公部門労組と連携しながら、膨大な労働者を組織化する。そのことで民間大企業労組を包囲するとの戦略です。この論文の最後を、「企業主義的競争社会に打ち込まれたこの連帯の結合体とその増殖は、必ずやこの企業社会を破砕する力になるであろう」と結びました。 1982年に関生支部を攻撃した共産党には後退戦の意識など皆無でした。というよりも、「82年問題」は戦後労働運動に大きな打撃を与えたのです。①関生型産業別組合の発展の芽をつぶし、②企業別労働組合主義を労働運動に押しつけ、③一般組合方式による労働者の組織化を阻み、④したがって反転攻勢の契機を逃したこと、これらを引き起こしたのです。 だがやはり、関生支部は不滅でした。そして、日本の労働運動は関生支部に学びながら、「82年問題」を克服することによってのみ、再生することが可能です。残された力を集め、関生型の業種別ユニオンで労働者の組織化に全力を尽くすことです。そして潰え去った一般労働組合の形成運動を再興させ、それをもって反転攻勢のきっかけとすることです。 |

|

◆関西生コン・武委員長から、自筆の手紙が届く。 |

◆「ドキュメンタリー映画 棘」 |

資本主義の根幹揺るがす関生産別労働運動

▽2020.07.25 |

関西生コン・武委員長から、自筆の手紙が届く。

▽2020.07.20 |

関西生コンクリート労組を率い 財界を恐怖に叩き込んだ伝説の男 武健一

▽2020.07.20 |

◆『労働法律旬報』(2018年11月上旬号、1923号、発行日 2018年11月10日号に掲載) |

◆『労働法律旬報』(2018年11月下旬号、1924号、発行日 2018年11月25日号に掲載) |

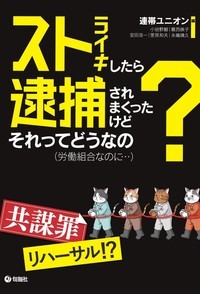

◆まっとうな労働運動に加えられている資本による攻撃と「共謀罪のリハーサル」ともいえる国家権力による弾圧の本質を明らかにする! |

生コン関連業種別ユニオン─ 連続講座第1回(後半)─

▽2019.02.05 |

生コン関連業種別ユニオン─ 連続講座第1回(後半)─報 告 武 建一(全日本建設運輸連帯労働組合 関西地区生コン支部執行委員長)▽2019.02.05 |

連帯ユニオン 編、小谷野 毅、葛西映子、安田浩一、里見和夫 永嶋靖久共著▽2019.02.05旬報社、定価 本体1,200円+税 、2019年01月30日 |

| ◇バラセメント業界における業種別ユニオン運動の展開 ─ 生コン関連業種別ユニオン連続講座第2回(前半)─ 報告:西山直洋(全日本建設運輸連帯労働組合近畿地方本部書記長)  |

◆圧送業界における業種別ユニオン運動の展開─生コン関連業種別ユニオン連続講座第2回(後半)─ 報告:阪口 充(近畿コンクリート圧送労働組合副執行委員長)/梶山義雄(近畿コンクリート圧送労働組合書記長)  |

◆資本主義社会を超える経済体制と実現の戦略―「関生」運動を基礎に―生コン関連業種別ユニオン・連続講座第3回─  |

◇『労働法律旬報』(2019年1月合併号、1927+1928号、旬報社、本体2,000円+税)誌に掲載された。▽2019.07.25 |

◇『労働法律旬報』(2019年2月下旬号、1930号、旬報社、本体2,000円+税)誌に掲載された。

▽2019.07.25 |

報 告 津田直則(桃山学院大学名誉教授、大阪労働学校アソシエ・社会的連帯経済研究会代表)◇『労働法律旬報』(2019年4月上旬号、1933号、旬報社、本体2,000円+税)誌に掲載された。、▽2019.07.25◆2018.10.18 ◇研究会のパワーポイント:「資本主義社会を超える経済体制と実現の戦略ーー『関生』運動を基礎に」: 津田直則(桃山学院大学名誉教授 ) 目次 1.武委員長の築いた連帯労組の戦略体系 2.社会的連帯経済研究会の構想-体制論、文明論、戦略論 3.関生連帯労組の戦略と社会変革(統合案) (リンクページへ) |

◇関西生コン支部の教訓と「本当の労働組合」――木下武男研究会代表が「分析・解明」してきた事実]▽2018.10.08◆出所:《建設独占を揺がした139日―関西生コン労組のストライキが切り開いた地平 : 労働運動の現段階と業種別・職種別運動、木下武男、2011年4月、木下武男、丸山茂樹、変革のアソシエ》 労働組合の可能性 貧困=格差を乗り越える労働運動――武建一委員長が「解明」してきた事実、関西生コン支部とたたかいの40年、『世界』(岩波書店、2008年1月号) 関西生コン労働組合運動の歴史と到達点――業種別支部型労働組合運動が切り開いたもの(新しい労働組合運動の模索―2―他人の痛みはわが痛み)、武 建一、「賃金と社会保障」 847号、 p8―23、 1982年08月10日 |

◇「業種別職種別運動」型ユニオンを実現している関西生コン運動 ▽2018.06.29 ◆PARTⅠ 分析・研究:「業種別職種別ユニオン運動」研究会運営委員長 木下武男(元昭和女子大学教授) ◇木下武男著:『日本人の賃金』(平凡社、1999年08月)における分析 ◇木下武男著:『格差社会にいどむユニオン』(花伝社、2007年09月)における分析、2 産業別労働協約を実現した「産業別・職種別運動」型ユニオン PARTⅡ 分析・研究:「業種別職種別ユニオン運動」研究会運営委員長 木下武男(元昭和女子大学教授) ◇さまざまな労働関係誌面で「関西生コン」を分析――木下武男 業種別職種別ユニオンの構想◆特集Ⅲ 労働運動の新展開―ユニオン運動の模索―、木下武男、315号、2016年7月発行、日本労働弁護団の機関誌。 関生労組の歴史と日本労働運動の未来(上)/木下武男(元昭和女子大教授)、『コモンズ』(2016年4月17日)。関生労組の歴史と日本労働運動の未来(下)/木下武男(元昭和女子大教授)、『コモンズ』(2016年5月9日)。 『変革のアソシエ』(24号)、◆連帯労組関西生コン支部の歴史と日本労働運動の未来 木下武男、2016年4月15日発行。【発売所】株式会社社会評論社。 『関西地区生コン支部 労働運動50年――その闘いの軌跡共生・協同を求めて1965-2015)』、◆「関西地区生コン支部50年誌」編纂委員会、第2部 関生型労働運動の社会的意義 「産業別労働運動」を日本で切り開いた連帯労組関西生コン支部、木下武男、2015年10月17 日。 建設独占を揺がした139日―関西生コン労組のストライキが切り開いた地平 : 労働運動の現段階と業種別・職種別運動(特集 関西生コン闘争が切り拓く労働運動の新しい波)、木下武男、『変革のアソシエ』(5号)、8―17、2011年1月。 ワーキングプアの貧困からの「離陸」――職種別ユニオン運動という選択肢(特集 貧困とたたかう)、木下 武男、世界(773)、132―138、2008年1月。 ◆2018.06.25 ◇PARTⅢ 熊沢誠:「社会的労働運動」としての連帯労組・関西地区生コン支部 ◆2018.07.05 ◇PARTⅣ 関西生コン支部からの発信 武建一関西地区生コン委員長の主な著作・論文他 関西生コン関連の主な単行本 『関西地区生コン支部労働運動50年-その闘いの軌跡 共生・協同を求めて1965~2015 他人の痛みを己の痛みとする関生労働運動』 出版:全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部、「関西地区生コン支部50年誌」編纂委員会編、発売:社会評論社、本体3500円+税、2015年7月 |

◇事業協同組合、バラ・圧送・生コン業界と職種別労働組合の意義▽2018.10.06◆ 3 業種別職種別ユニオン運動の広がる基盤と可能性――◇出所:《業種別職種別ユニオンの構想◆特集Ⅲ 労働運動の新展開―ユニオン運動の模索―、木下武男、315号、2016年7月発行、日本労働弁護団の機関誌》 ●労組と事業協同組合との共同――◇出所:《建設独占を揺がした139日―関西生コン労組のストライキが切り開いた地平 : 労働運動の現段階と業種別・職種別運動、木下武男、2011年4月、木下武男、丸山茂樹、変革のアソシエ》 ●受け継がれる「関生」の歴史的教訓――◇出所:《建設独占を揺がした139日―関西生コン労組のストライキが切り開いた地平 : 労働運動の現段階と業種別・職種別運動(特集 関西生コン闘争が切り拓く労働運動の新しい波)、木下武男、『変革のアソシエ』(5号)、8―17、2011年1月》 ●職種別ユニオンへの「離陸」――◇出所:《ワーキングプアの貧困からの「離陸」――職種別ユニオン運動という選択肢(特集 貧困とたたかう)、木下武男、世界(773)、132―138、2008年1月》。 |

▽「業種別職種別ユニオン運動」研究会のページ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|