「本当の労働組合」づくりを。

「ユニオニズムの新生」を訴える書!

○○○○○○○○○○○○○○○小越洋之助のページ

「現代労働組合研究会」のページへようこそ。

information新着情報

- 2025年09月20日

- 【スシローに続き「はま寿司」でも学生バイトら労組結成 団交で「賃金計算15分→1分単位化」実現へ】――冨田宏治さんの発信(facebook)

。回転寿司ユニオン(労働組合) - 2024年12月30日

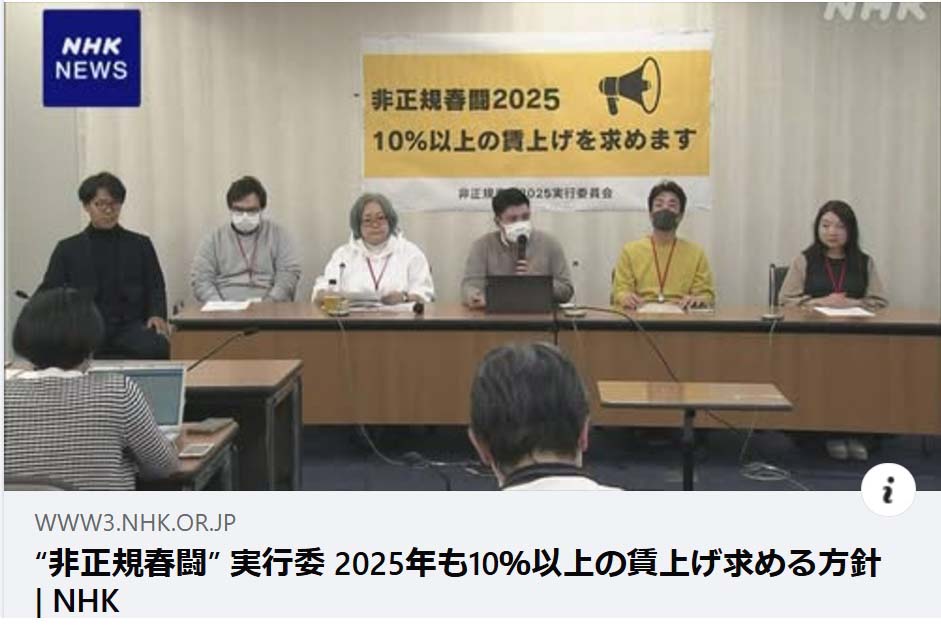

- ▽25年非正規春闘の闘いの出発点!

非正規労働者について10%以上の賃上げ要求!――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎 @非正規春闘実行委員会、今野 晴貴さん。 ❖非正規春闘実行委員会のHP - 2025年5月30日(固定)

- ❖新ページ:2025年5月30日、トッパン印刷朝霞本社に要求書、団交要請書、組合加入書を提出。同日組合員はトッパン印刷労働組合に脱退届を提出、印刷関連ユニオン・東京地域支部・トッパン川口分会を結成しました。

- 2025年08月28日

- 【出勤時の15分単位切捨て解消、完全1分単位化へ!】。――回転寿司ユニオン(労働組合)はま寿司本部🍣 25最賃闘争勝利へ! さんより

- 2025年07月24日

- 【複数のスシロー正社員が回転寿司ユニオンに加入!】

これまで回転寿司ユニオンはパート・アルバイト中心の組織でしたが、今後は正社員の労働条件についても積極的に交渉をすすめます。――『回転寿司ユニオン』のサイトご案内。回転寿司ユニオン(労働組合) - 2025年06月17日

- ▽回転寿司ユニオンでは宮崎恒久店で時給60円の賃上げ実現!――笹山 尚人弁護士さんの発信。

- 2025年05月09日

- ▽非正規春闘実行委員会が実施したアンケート調査の内容が毎日新聞で紹介されました。――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎 @非正規春闘実行委員会。

- 2025年05月09日

- ▽“非正規春闘” 要求した134社の半数以上で賃上げ回答 実行委、2025年5月8日 16時46分 ――NHKNEWS:

- 2025年05月09日

- ▽春闘の「大幅賃上げ」は中小企業や非正規雇用で働く人へ本当に届いているのか? #エキスパートトピ――Yahoo!Japan ニュース、今野晴貴(雇用・労働政策研究者)、5/9(金) 9:43。

- 2025年03月19日

- 来週25日には第3回の春闘交渉が控えています。この場でなおゼロ回答や低額回答であれば、さらなるストを検討、無期限ストを実施する可能性もあります。――『回転寿司ユニオン』のサイトご案内。回転寿司ユニオン(労働組合)

- 2025年03月16日

- 「スシロー宮崎恒久店」で賃上げを求めてストライキを実施――店舗前でピケッティングを張っていますが、スト破りの正社員が大分や鹿児島からも続々と。

『回転寿司ユニオン』のサイトご案内。回転寿司ユニオン(労働組合) - 2025年03月11日

- 回転寿司ユニオンの行動は、スシローやはま寿司などの運営会社も加盟する業界団体「日本フードサービス協会」(JF)さんの前で実施。今日の行動(「中京地域非正規春闘2025」)には愛知県労働組合総連合(愛労連・@airoren_aiai)のみなさんが駆けつけてくださったほか、東三河労連、西三河労連、国労名古屋地本、郵政ユニオン東海地本、郵政ユニオン愛知県協議会(順不同)のみなさんから応援のメッセージ――『回転寿司ユニオン』のサイトご案内。回転寿司ユニオン(労働組合)

- 2025年03月10日

- ▽首都圏の行動には、うまんちゅユニオン、首都圏青年ユニオン、出版情報関連ユニオン、生協労連、仙台けやきユニオン、全労連全国一般神奈川地本、総合サポートユニオン、東ゼン労組、東京東部労組、都市銀行関連労組などが参加しました。

また、関西でも高槻駅前で非正規春闘の行動を行い、沖縄からはうまんちゅユニオンがシーテックへの抗議行動のために首都圏での行動に参加しました。――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎 @非正規春闘実行委員会。 - 2025年03月10日

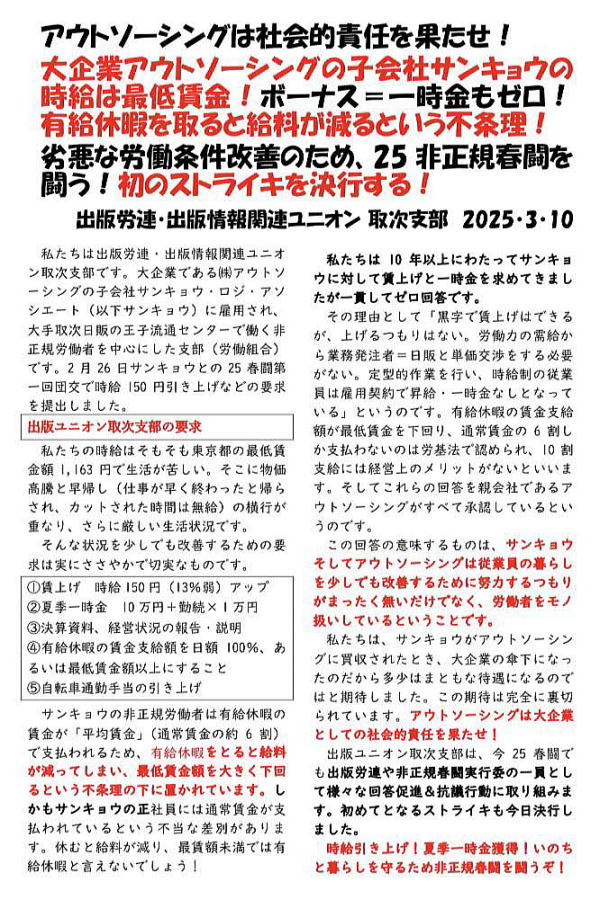

- ▽出版取次大手の日販 王子流通センターで働く出版情報関連ユニオン組合員がストライキを行いました。(株)アウトソーシング(OS)が入る丸の内トラストタワー前で街宣を行いました。――出版労連、出版情報関連ユニオン(略称「出版ユニオン」)。

- 2025年03月10日

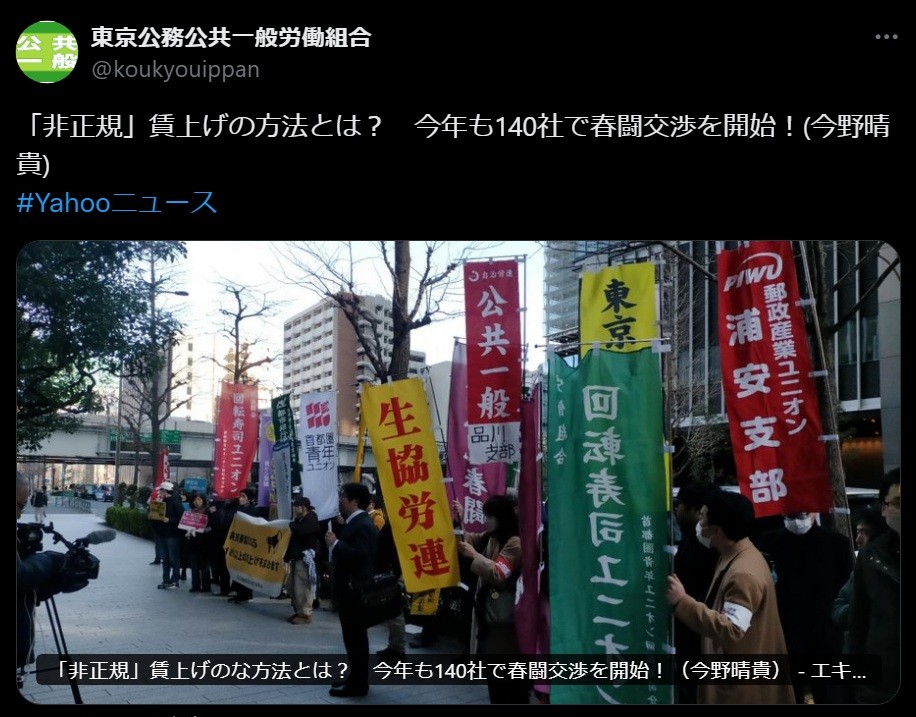

- ▽「非正規」賃上げの方法とは? 今年も140社で春闘交渉を開始!。――Yahoo!Japan ニュース、今野晴貴(雇用・労働政策研究者)、2/5(水) 15:01。

- 2025年03月10日

- ▽3月10日(月)、「非正規春闘実行委員会」は、10社以上に対してストライキと企業前での宣伝行動を行っています。――Manabu Sato、【#非正規春闘】。

- 2025年03月08日

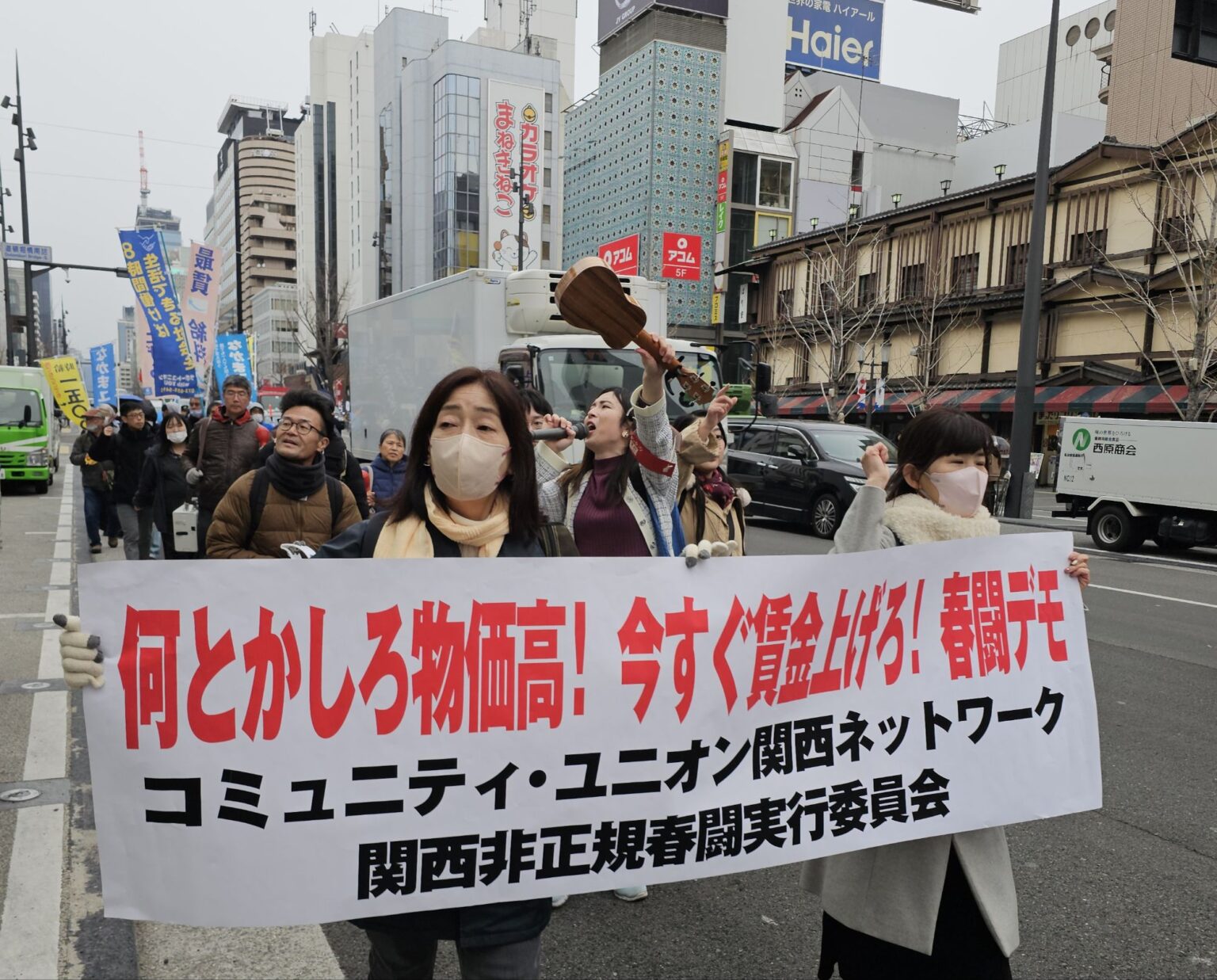

- ▽3月8日、コミュニティユニオン関西ネットワーク、関西非正規春闘実行委員会が合同で物価高に抗議し「今すぐ賃金上げろ!」と大阪でデモ行進を行いました。――なかまユニオン (大阪・滋賀・京都)。

- 2025年03月08日

- ▽「時給1200円に」スシローのパート従業員が仙台でストライキ(河北新報)――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎 @非正規春闘実行委員会。

- 2025年03月08日

- 【#スシローストライキ 第1弾】。――『回転寿司ユニオン』のサイトご案内。回転寿司ユニオン(労働組合)

- 2025年03月08日

- ▽「時給1200円に」スシローのパート従業員が仙台でストライキ。仙台けやきユニオンも参加しました。――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎 @非正規春闘実行委員会。

- 2025年03月03日

- ▽非正規春闘実行委員会が実施したアンケート調査の内容が毎日新聞で紹介されました。――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎 @非正規春闘実行委員会。

- 2025年02月06日

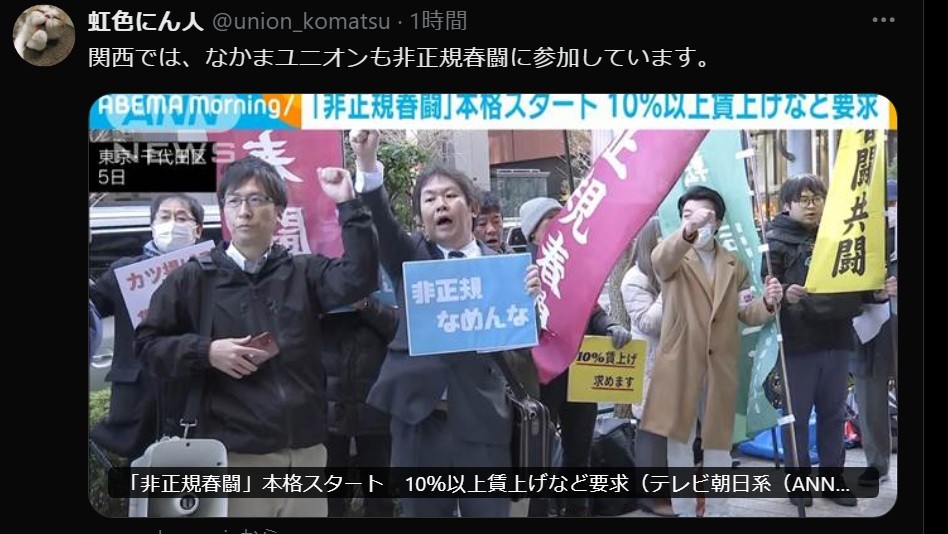

- ▽2月5日(水)、非正規春闘の開始を宣言する記者会見、経団連行動、ヤマト運輸への春闘要求提出行動、賃上げ相談ホットライン、非正規春闘交流会、を開催しました。――行動には、首都圏青年ユニオン、東京東部労組、東ゼン労組、総合サポートユニオン、建交労軽貨物ユニオン、生協労連、郵政ユニオン浦安支部、出版情報関連ユニオン、東京公務公共一般労働組合、都市銀行関連労組、全労連全国一般神奈川地本、回転寿司ユニオン、CU東京、東京地評、全労連から参加がありました。▽関西では、なかまユニオンも非正規春闘に参加しています。

- 2025年02月05日

- ▽「非正規春闘」が始まりました!午前中は経団連前で街宣行動を行いました。――総合サポートユニオン @sougou_u、東京公務公共一般労働組合 @koukyouippan、回転寿司ユニオン(労働組合)@sushi_union。

- 2025年02月05日

- ▽宮城非正規春闘の記者会見と街宣行動を実施しました。――みやぎ青年ユニオン、回転寿司ユニオン、仙台けやきユニオンの3労組。総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎 @非正規春闘実行委員会。

- 2025年01月23日

- ▽2月5日13時から 非正規春闘開始行動及び記者会見――* <2/5(水)13時~@厚生労働記者会>

*非正規春闘の開始について~25春闘の概要、当事者発言、経団連要請行動、春闘相談ホットライン~。非正規春闘実行委員会

- 2024年06月30日

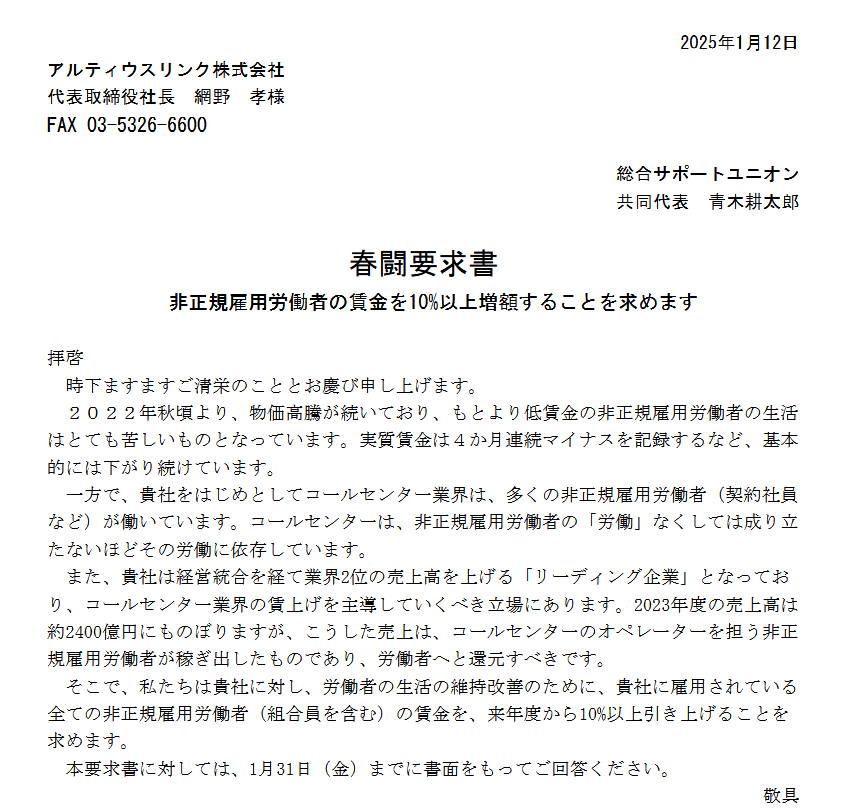

- ▽コールセンター大手のアルティウスリンク株式会社に対し、非正規雇用労働者の10%以上の賃上げを求める春闘申入れをしました。――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎 @非正規春闘実行委員会

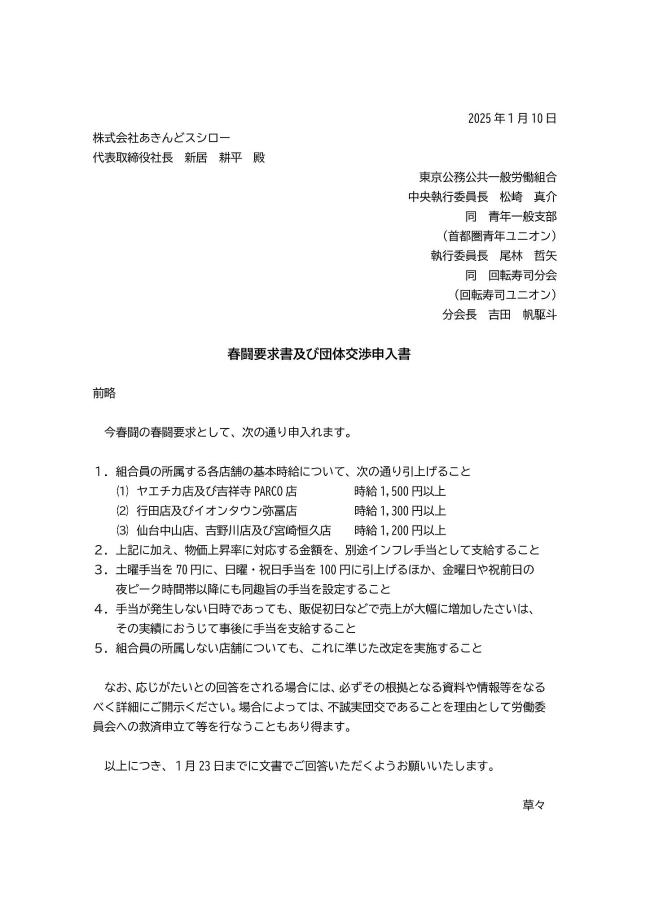

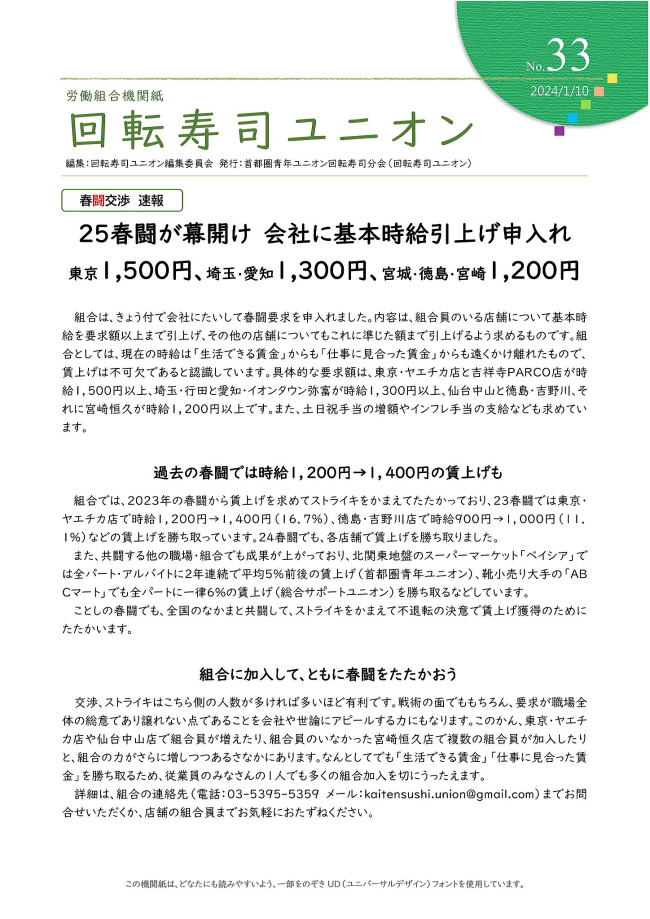

- 2025年01月12日

- いよいよ25春闘の本格始動です!――春闘要求書をスシロー会社に送付しました。――『回転寿司ユニオン』のサイトご案内。回転寿司ユニオン(労働組合)

- 2022年04月29日(固定)

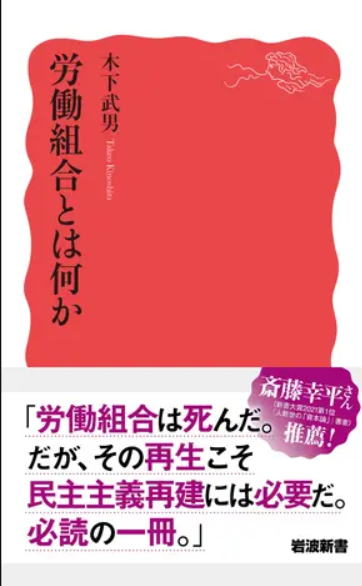

- 「労働組合とは何か―TOP」のページを新設

――木下武男著、岩波新書で発刊)、2021年3月19日、刊行。 - 2023年10月10日

- ❖新ページ――婦人労働から女性労働へ――❖人間として女性として、「人間の尊厳」を基軸に

- 2023年8月31日

- ❖新ページ――大企業職場に「あたり前の労働組合を」

- 2023年8月31日

- ❖新ページ――新「インフォーマル組織の過去・現在」

- 2023年11月24日

- ❖新ページとして、以下にUP――全印総連、印刷ユニオン٠大日本印刷分会

- 2024年01月15日

- ❖新ページ【非正規春闘を闘っています】――連載ページへリンク(入口)。

- (まだ続く)

- (まだ続く)

▽「あたり前の労働組合を」のページへ

◆「2023年12月05日」から2024年12月08日」は以下をクリックして下さい。

2025.09.20

◇冨田宏治さんの発信【facebookで】

【スシローに続き「はま寿司」でも学生バイトら労組結成 団交で「賃金計算15分→1分単位化」実現へ】

9/19(金) 14:07

《回転寿司チェーン「スシロー」に続き、「はま寿司」でも学生アルバイトやパートらが労働組合を結成した。労働組合「回転寿司ユニオン」が9月19日の記者会見で明らかにしたもので、結成後の初の団体交渉で、会社側から賃金を1分単位で計算するとの回答を得たという。

同ユニオンは2022年に「スシロー」の学生アルバイトらで結成された。2025年6月に入り、はま寿司で働くアルバイトらも加入し、「回転寿司ユニオンはま寿司本部」を結成。8月27日に会社側と初の団体交渉があったという。

●出勤時の賃金計算、年度内めどに「完全1分単位化」へ

ユニオンによると、はま寿司ではこれまで出勤時間から賃金計算は15分単位で切り捨てられる仕組みだった(退勤時は1分単位計算)。

賃金計算の変更などを求めた団体交渉が開かれ、はま寿司側は2025年度内に出勤時間も1分単位での計算に改めるとの回答を示したという。

ユニオン側は過去分の未払い賃金の精算も求めているが継続協議となっており、9月21日も2回目の団交が予定されている。

ユニオンによれば、スシローでは、同様の交渉で1分単位化が実現し、2024年には非組合員を含む全従業員に過去の未払い分が遡及して支払われたとしている。

●学生アルバイト「はま寿司は悩みを受け入れてくれた」

はま寿司の埼玉県の店舗でアルバイトとして働く大学1年生の男性は「団体交渉で自分の意思が通り、会社側も悩みを受け入れてくれた」として、労働環境改善を望む考えを示した。

ユニオンの吉田帆駆斗書記長によれば、スシローとはま寿司を含めて組合員は約50人。回転寿司では人手不足や長時間労働、昇給なしといった課題が顕著だと説明した。今後も回転寿司チェーンで働く人からの労働相談も受け付けていく》

スシローに続き「はま寿司」でも学生バイトら労組結成 団交で「賃金計算15分→1分単位化」実現へ(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

2025.07.22

◆印刷ユニオン、トッパン川口分会分会」のページへようこそ。

ページは、下をクリックしてください。

2025.08.28

◇目黒労協の発信、facebookで】

【出勤時の15分単位切捨て解消、完全1分単位化へ!】

回転寿司ユニオンはま寿司本部🍣 25最賃闘争勝利へ! さんより

12m

【出勤時の15分単位切捨て解消、完全1分単位化へ!】

回転寿司ユニオンはま寿司本部は、はま寿司会社との団体交渉を昨日開催。

始業時の15分単位賃金切捨てについて、会社は今期中に解消し、完全に1分単位で賃金計算をする考えを明らかにしました。

引続き過去分の支払いについても交渉を続けます。

2025.07.24

◇【複数のスシロー正社員が回転寿司ユニオンに加入!】、Xで発信!

回転寿司ユニオン(労働組合)🍣 スシロー宮崎恒久店で6%賃上げ獲得!

@sushi_union

【複数のスシロー正社員が回転寿司ユニオンに加入!】

これまで回転寿司ユニオンはパート・アルバイト中心の組織でしたが、今後は正社員の労働条件についても積極的に交渉をすすめます。

とくに会社は、昨年の正社員ベアと引換えに、家族手当も住宅手当も寒冷地手当もごっそり廃止。復活を求めます。

2025.06.17

◇笹山 尚人弁護士さんの発信、facebookで】

回転寿司ユニオンでは宮崎恒久店で時給60円の賃上げ実現!

【賃上げ実現!】

2025年6月17日。

首都圏青年ユニオンの分会、回転寿司ユニオンが取り組んできたスシローのアルバイトの賃上げ問題。

この間、かたくなに賃上げを拒んできた宮崎恒久店。団体交渉でも誠実交渉なく、ストライキ闘争にも突入。しかし、その他の不当労働行為もあり、都労委闘争を始めたところでした。首都圏青年ユニオン顧問弁護団から4名で弁護団編成、私も末席に。

しかるところ、本日このニュースです。時給60円の賃上げ実現!

団結の力の成果ですね!嬉しい。

現場の組合員たちも喜んでいる様子。良かった。がんばったユニオンの役員たちにも拍手。応援してくれた宮崎県労連のみなさんにも大感謝!

さあ、都労委がんばるぞ。

◆更新(2023.02.15⇒2023.12.25)

▽2023年3月から2023年12月までのページは「ここをクリックしてください」

2024.12.03

2025.05.09

◇青木耕太郎【2025年05月09日、facebookでの発信】――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎@非正規春闘実行委員会。

非正規春闘実行委員会が実施したアンケート調査の内容が毎日新聞で紹介されました。

昨日、非正規春闘実行委員会は、25春闘の報告会見を行いました。報告内容については、以下の記事をご参照ください。

“非正規春闘” 要求した134社の半数以上で賃上げ回答 実行委(NHK)

https://www3.nhk.or.jp/.../20250508/k10014799921000.html

「非正規春闘」賃上げ率は平均4% 一方でゼロ回答の企業も「働き方にあった賃金を」(テレビ朝日)

https://news.tv-asahi.co.jp/news.../articles/000423721.html

非正規労働者の賃上げ、平均4%台 正社員と格差 労組実行委が集計(日テレ)

https://mainichi.jp/articles/20250508/k00/00m/040/208000c

2025.05.08

◇NHKNEWS:“非正規春闘” 要求した134社の半数以上で賃上げ回答 実行委

2025年5月8日 16時46分

勤務先が異なる非正規雇用の人たちが一緒に賃上げを求める「非正規春闘」の実行委員会が記者会見を開き、要求した134社のうちの半数以上の企業で賃上げの回答があったと報告しました。

「非正規春闘」は、個人で加入できる31の労働組合が参加し、パートやアルバイトなどの非正規雇用で働く全国のおよそ4万人がこれまでに134社に対して、一律10%以上の賃上げを要求しました。

交渉状況について実行委員会が8日、都内で記者会見を開き、全体の58%にあたる78社から賃上げの回答があったことを明らかにしました。

このうち、最も高い賃上げの回答は7%で、全体の平均では4%ほどだということです。

一方で、56社からは回答が得られていないということで、実行委員会は交渉を継続するなどして賃上げを求めることにしています。

実行委員会に参加する団体の1つで、「首都圏青年ユニオン」の尾林哲矢執行委員長は「非正規労働者が交渉やストライキに取り組み賃上げを勝ち取ったことは社会的に成果があったと思う。一方で、十分な賃上げ回答を得られていない職場も多く、働きに見合った賃上げを継続して求めたい」と話していました。

神奈川県の雑貨店で働く40代の女性は「会社は労働者の人生設計を考えるべきだと思うが、ゼロ回答が続き具体的な説明はありません。厳しい状況ですが仲間とともに頑張りたい」と訴えていました。

2025.03.19

◇回転寿司ユニオン(労働組合)🍣 3/25 スシロー第3回春闘交渉開催!

@sushi_union

【2025年03月19日、Xでの発信】

·【#スシローストライキ 第1弾】

25.03.19

来週25日には第3回の春闘交渉が控えています。この場でなおゼロ回答や低額回答であれば、さらなるストを検討、無期限ストを実施する可能性もあります。

このとき、他店舗の正社員をいつまでもこの店舗に入れ続けるのが果たして可能か。

まだ私たちは「負け」ていません。

#スシローストライキ

2025.03.16

◇回転寿司ユニオン(労働組合)🍣 3/16 スシロー宮崎恒久店でストライキ🪧

@sushi_union

【2025年03月16日、Xでの発信】

·【#スシローストライキ 第1弾】

この時間から店舗前(「スシロー宮崎恒久店」:〒880-0916宮崎県宮崎市大字恒久字春日田1202番地1)でピケッティングを張っていますが、スト破りの正社員が大分や鹿児島からも続々と。

普段はパート・アルバイト中心に店を回しているのに、その人たちが賃上げを求めてストライキに入った途端に正社員をかき集めてスト破りをする会社の姿勢は許せません。

#スシローストライキ

△上の図版をクリックして、回転寿司ユニオン(労働組合)@sushi_unionのXへ

回転寿司ユニオン(労働組合)🍣 3/16 スシロー宮崎恒久店でストライキ🪧

@sushi_union

·

22025年3月16日、13:55

#スシローストライキ

スシロー宮崎恒久店でのストライキ行動は、スト破りにも屈さず、力強くたたかっています

また、組合の呼びかけに呼応して、新たにきょう出勤予定のアルバイト3名が組合に加入し、そのままストライキに突入。行動にも参加してくれています

2025.03.11

◇回転寿司ユニオン(労働組合)🍣 25春闘大幅賃上げ実現へ!

@sushi_union

【2025年03月11日、Xでの発信】

·【#スシローストライキ 第1弾】

昨日は東京で #非正規春闘 の統一行動でした。

回転寿司ユニオンの行動は、スシローやはま寿司などの運営会社も加盟する業界団体「日本フードサービス協会」(JF)さんの前で実施。

根本的な待遇改善には、一企業の企業努力だけでなく、業界全体による規制が不可欠です。

#非正規春闘 #25春闘

△上の図版をクリックして、回転寿司ユニオン(労働組合)@sushi_unionのXへ

回転寿司ユニオン(労働組合)🍣 25春闘大幅賃上げ実現へ!

@sushi_union

·

25.03・11

なお、今日の行動(「中京地域非正規春闘2025」)には愛知県労働組合総連合(愛労連・@airoren_aiai)のみなさんが駆けつけてくださったほか、東三河労連、西三河労連、国労名古屋地本、郵政ユニオン東海地本、郵政ユニオン愛知県協議会(順不同)のみなさんから応援のメッセージをいただきました。

引用

回転寿司ユニオン(労働組合)🍣 25春闘大幅賃上げ実現へ!

@sushi_union

·

25.03・11

昨日の非正規春闘統一行動に引き続いて、今日は「スシロー吉祥寺PARCO店」と「スシローイオンタウン弥富店」で第2波のストライキを実施。ストライキ行動はイオンタウン弥富前で行ないました。

#スシローストライキ。

△上の図版をクリックして、回転寿司ユニオン(労働組合)@sushi_unionのXへ

2025.03.10

◇青木耕太郎【2025年03月10日、facebookでの発信】――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎@非正規春闘実行委員会。

▽本日、非正規春闘の集中ストライキ行動を実施しました。インタラック、アウトソーシング、フードサービス協会、GABA、シーテック(エステック)の前で抗議行動を行い、厚労省で会見を開きました。

首都圏の行動には、うまんちゅユニオン、首都圏青年ユニオン、出版情報関連ユニオン、生協労連、仙台けやきユニオン、全労連全国一般神奈川地本、総合サポートユニオン、東ゼン労組、東京東部労組、都市銀行関連労組などが参加しました。

また、関西でも高槻駅前で非正規春闘の行動を行い、沖縄からはうまんちゅユニオンがシーテックへの抗議行動のために首都圏での行動に参加しました。

非正規春闘は今日から3月末にかけて10社以上でストライキを行い、大幅賃上げを目指します

2025.03.10

◇出版労連 @SyuppanRouren【2025年03月10日、Xでの発信】――

【#非正規春闘】

“非正規春闘”参加者 “大幅賃上げ”訴え都内でストライキ | NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250310/k10014745151000.html

出版取次大手の日販 王子流通センターで働く出版情報関連ユニオン組合員がストライキを行いました。

会社前で配布したチラシなどはこちらです。

▽引用

出版情報関連ユニオン(略称「出版ユニオン」)

@Syuppan_Union

·

4時間

非正規春闘に連帯する多数の労組とともに本日、(株)アウトソーシング(OS)が入る丸の内トラストタワー前で街宣を行いました。

OSは当該組合員が雇用されているサンキョウの親会社であり、最低賃金と同額の時給など劣悪な労働条件を是認しています。

組合員2名は初のストライキを打ち、声を上げました。

2025.03.10

◇今野晴貴さん(雇用・労働政策研究者)

2/5(水) 15:01

「非正規」賃上げの方法とは? 今年も140社で春闘交渉を開始!

Yahoo!Japan ニュース (左をクリックして)

#非正規春闘 #25春闘

2025.03.10

◇Manabu Sato【2025年03月10日、facebookでの発信】――POSSE

【#非正規春闘】

本日、総合サポートユニオンも加盟する「非正規春闘実行委員会」は、十分な賃上げに応じない企業に対して、ストライキを構えて賃上げを強く求めています。本日1日をかけて、10社以上に対してストライキと企業前での宣伝行動を行っています。

午前中には、アウトソーシング(出版会社)とインタラック(語学学校)に対して、賃上げを求める抗議の宣伝活動を行いました。

多くの労働組合が集まり、非正規労働者全体の賃上げを求めています。物価高騰の中で生活がままならない非正規労働者の方、生きていくために、一緒に声をあげましょう!

2025.03.08

◇なかまユニオン (大阪・滋賀・京都)労働相談無料☎️06-6242-8130

@Nakama_Union

【2025年03月08日、Xでの発信】

·【#スシローストライキ 第1弾】

📢3月8日、コミュニティユニオン関西ネットワーク、関西非正規春闘実行委員会が合同で物価高に抗議し「今すぐ賃金上げろ!」と大阪でデモ行進を行いました🪧🔥 (動画あり)

飛び入り参加した若者のエネルギーも加わり、大変盛り上がりました。沿道の市民も共感の声も多数!賃上げの声が広がっています。

#非正規春闘 #25春闘

△上の図版をクリックして、なかまユニオンのXへ

2025.03.08

◇青木耕太郎【2025年03月07日、facebookでの発信】――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎@非正規春闘実行委員会。

「時給1200円に」スシローのパート従業員が仙台でストライキ(河北新報)

https://kahoku.news/articles/20250307khn000068.html

大手回転ずしチェーン「スシロー」仙台中山店(仙台市泉区)のパート従業員らが7日、非正規労働者の賃上げを求め、ストライキをした。時給を200円引き上げ、1200円とするよう求めた。

2025.03.08

◇回転寿司ユニオン(労働組合)🍣 25春闘大幅賃上げ実現!

@sushi_union

【2025年03月08日、Xでの発信】

·【#スシローストライキ 第1弾】

本日、「スシロー仙台中山店」で今春闘第1弾となるストライキを実施しました!

この店ではたらく組合員4名がストライキに参加。仙台けやきユニオン(@sendaikeyaki_u)や、みやぎ青年ユニオン(@miyagi_union

)、宮城県労連のみなさんも支援に駆けつけてくれました!

#非正規春闘 #25春闘

△上の図版をクリックして、回転寿司ユニオン(労働組合)@sushi_unionのXへ

2025.03.07

◇青木耕太郎【2025年03月07日、facebookでの発信】――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎@非正規春闘実行委員会。

本日、回転寿司ユニオンが組織するあきんどスシローの仙台中山店で非正規春闘のストライキ行動があり、仙台けやきユニオンも参加しました。

2025.03.03

◇青木耕太郎【2025年03月02日、facebookでの発信】――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎@非正規春闘実行委員会。

非正規春闘実行委員会が実施したアンケート調査の内容が毎日新聞で紹介されました。

氷河期世代、高まる危機感

40代、50代の就職氷河期世代の絶望感――。

非正規で働く人たちの賃上げに取り組む「非正規春闘実行委員会」が活動で訴えたキーワードだ。非正規で働く人を対象に今年1月に実施し、590人から回答を得たアンケートでは、「収入が少なく、貯金ができない」という悲痛な叫びが相次いだ。

回答の6割は40~50代。福岡県内の50代の女性パート・アルバイトは「老後の蓄えも十分でなく、このままでは路頭に迷うと不安だが、誰にも相談できない」と窮状を記した。神奈川県内の50代の男性派遣社員も「物価高騰で生活が苦しく、賃金が上がるのは大企業の正社員のみ」と訴える。

実行委メンバーで、総合サポートユニオンの青木耕太郎共同代表は「就職氷河期世代には『自分たちは見捨てられるのではないか』や『国も企業も救ってくれない』という危機感の高まりがある」と解説する。

2025.02.07

◇虹色にん人

@union_komatsu

関西では、なかまユニオンも非正規春闘に参加しています。

#非正規春闘 #25春闘

△上の図版をクリックして、なかまユニオンのXへ

2025.02.06

◇青木耕太郎【2025年02月06日、facebookでの発信】――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎@非正規春闘実行委員会。

昨日、非正規春闘の開始を宣言する記者会見、経団連行動、ヤマト運輸への春闘要求提出行動、賃上げ相談ホットライン、非正規春闘交流会、を開催しました。

行動には、首都圏青年ユニオン、東京東部労組、東ゼン労組、総合サポートユニオン、建交労軽貨物ユニオン、生協労連、郵政ユニオン浦安支部、出版情報関連ユニオン、東京公務公共一般労働組合、都市銀行関連労組、全労連全国一般神奈川地本、回転寿司ユニオン、CU東京、東京地評、全労連から参加がありました。

会見には地方からもオンライン参加があり、仙台けやきユニオン、なかまユニオン、うまんちゅユニオンが発言しました。

昨日の行動は、NHK、TBS、毎日新聞、時事通信等で報道されました。

・給与アップも…実質賃金はマイナス “賃上げ”求める声も(NHK)

https://www3.nhk.or.jp/.../20250205/k10014712601000.html

・TBS

https://www.youtube.com/live/BQ-PQxx-j4U

・非正規労働者の賃上げ要求「非正規春闘」が本格化 10%以上の賃上げ求める(フジテレビ)

https://www.fnn.jp/articles/-/825104

・「非正規春闘」本格スタート 10%以上賃上げなど要求(テレビ朝日)

https://news.tv-asahi.co.jp/news.../articles/000402774.html

・非正規春闘始まる 労組メンバー100人、経団連前で賃上げ訴え(毎日新聞)

https://mainichi.jp/articles/20250205/k00/00m/040/278000c

・「非正規春闘」スタート 賃上げ10%以上要求(時事通信)

https://www.jiji.com/jc/article?k=2025020500999&g=eco

・春闘2025 非正規春闘 本格スタート 3回目、今年は公務員も(西日本新聞)

https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/724908

・経団連は非正規労働者の声を聞け!/非正規春闘2025がスタート(レイバーネット)

http://www.labornetjp.org/news/2025/0205hokoku

・「非正規」賃上げの方法とは? 今年も140社で春闘交渉を開始!

https://news.yahoo.co.jp/.../690e98db566bdf5b21b0e6f505b4...

#非正規春闘 #25春闘

△上の図版をクリックして、青木さんのfacebookへ

2025.02.05

◇総合サポートユニオン

@sougou_u【2025年02月05日、Xでの発信】

今年も「非正規春闘」が始まりました!午前中は経団連前で街宣行動を行いました。経団連側は、警備員を配置し、こちら側の要求書も受け取らず無視。非正規労働者に依存しておきながら、賃上げ要求に耳を傾けようともしない。ふざけるな。私たちは闘います!!

#非正規春闘 #25春闘

△上の図版をクリックして、総合サポートユニオンのXへ

2025.02.05

◇東京公務公共一般労働組合

@koukyouippan

【2025年02月05日、Xでの発信】

「非正規」賃上げの方法とは? 今年も140社で春闘交渉を開始!(今野晴貴)#Yahooニュース

#非正規春闘 #25春闘

△上の図版をクリックして、東京公務公共一般労働組合のXへ

2025.02.05

◇回転寿司ユニオン(労働組合)🍣 25春闘大幅賃上げ実現!

@sushi_union

【2025年02月05日、Xでの発信】

きょうは、東京で #非正規春闘 の開始宣言・行動と記者会見を行ないました。

行動は、建交労軽貨物ユニオンが取り組んでいるヤマト運輸の社屋前などで実施。各職場ではたらく人たちからの連帯の発言もありました。

会見後、会館のホールで交流会があり、共闘する各労組間の懇親も深められました。

#非正規春闘 #25春闘

△上の図版をクリックして、回転寿司ユニオン(労働組合)@sushi_union

のXへ

2025.02.05

◇青木耕太郎【2025年02月04日、facebookでの発信】――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎@非正規春闘実行委員会。

本日、宮城非正規春闘の記者会見と街宣行動を実施しました。みやぎ青年ユニオン、回転寿司ユニオン、仙台けやきユニオンの3労組で構成される宮城非正規春闘実行委員会として行動しました。本日3日と明日4日の17時~21時で春闘賃上げ相談ホットライン@宮城 (0120-333-774)を実施します。

#非正規春闘 #25春闘

△上の図版をクリックして、青木さんのfacebookへ

2025.01.23

◇【プレスリリース】2月5日13時から 非正規春闘開始行動及び記者会見

差出人 :首都圏青年ユニオン<union@seinen-u.org>

宛先 :首都圏青年ユニオン<seinen.union@gmail.com>

❖報道関係者 各位

非正規春闘実行委員会

*記者会見 <2/5(水)13時~@厚生労働記者会>*

非正規春闘の開始について

~25春闘の概要、当事者発言、経団連要請行動、春闘相談ホットライン~

。

*1、趣旨・概要*

コロナ不況や物価高騰により、労働者の生活は苦しくなるばかりです。実質賃金は昨年11月で4か月連続マイナスを記録しており、物価の上昇に賃金の引き上げは全く追いついていません。とりわけ、非正規労働者及び未組織労働者の賃金の底上げが大きな課題となっています。また、上場企業による新卒初任給の大幅引き上げが注目されています。「ユニクロ」が33万円へ、「東京海上日動火災保険」が41万円へと引き上げを発表しました。よりいっそう正規と非正規の格差が拡大していくことが予想されます。

こうした情勢のもと今年の春闘は引き続き注目されており、経団連や日銀も賃上げを波及させる必要性に言及しております。しかし、*パート・アルバイトや派遣社員・契約社員などの非正規労働者の賃上げは十分に焦点化されていません。春闘で取り扱う組合も少ないですし、低水準の要求方針にとどまっています。

*そこで、

*非正規春闘実行委員会(全国各地の個人加盟労組27団体が結集)は、非正規労働者の賃金を10%以上引き上げることや、均等待遇を求めて、春闘要求の提出及び春闘交渉を行うことを決定しました。

*すでに、回転寿司「スシロー」、コールセンター「アルティウスリンク」、運輸「ヤマト運輸」をはじめ、小売り、教育(私学・学習塾・語学学校)、コールセンター、運輸などの業種、非正規公務員、障碍者雇用などの部門で非正規春闘の申入れを決定しています。

*2/5の会見当日は、非正規春闘に参加する多くの非正規雇用労働者が発言する予定です。

*加えて、

*今年はエッセンシャルワーカーであるにもかかわらず低賃金で働く非正規公務員の賃上げ交渉にも取り組みます*。

*2、会見の内容*

・非正規春闘実行委員会の概要、非正規春闘の趣旨・方針の説明、*要求提出状況の説明*

・*経団連要請行動の報告*(要請行動自体は10時00分~経団連前を予定しております)

・ヤマト運輸前統一行動の報告(当日11時10分~ヤマト運輸本社前を予定しております)

・実行委員会に参加する*地方の労組(関西、仙台、名古屋、福岡など)からの報告*

・*非正規春闘に参加する当事者の発言*(会見場での発言+オンラインでの発言)

・*非正規労働者生活実態調査の報告*、*春闘**賃上げ相談ホットライン開催のご案内*

*3、当日のスケジュール*

➀10時00分~10時40分 経団連前行動

場所 経団連会館前 住所 東京都千代田区大手町1丁目3−2

←経団連に対して非正規労働者の賃上げを掲げて要請を申し入れ、同時に会館前での行動も行います。

➁11時10分~12時00分 軽貨物ユニオン・ヤマト運輸前行動

場所 ヤマト運輸本社前 住所 東京都中央区銀座2-12-16

←「軽貨物ユニオン」の組合員がヤマト運輸に春闘要求を申し入れ、本社前での統一行動を実施します。

*➂13**時~**14**時**00**分 記者会見*

*場所 厚生労働記者会*

*4、連絡先*

本件に関するご連絡は、首都圏青年ユニオンの尾林哲矢(電話:080-8436-5135、メール:

tetsu1472cb@gmail.com

)宛にお願い致します。

*※会見以前でも取材(当事者への取材も含めて)を随時受け付けますので、ご関心のある方はお問い合わせください。*

以上

**********

ひとりでも 誰でも どんな働き方でも入ることが出来る 若者のための労働組合首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合 青年一般支部)

Mail union@seinen-u.org

Tel 03-5395-5359

URL http://www.seinen-u.org

東京都豊島区南大塚2丁目33番10号 東京労働会館 五階

**********

2025.01.13

◇青木耕太郎【2025年01月12日、X(旧twitter)での発信】――総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎@非正規春闘実行委員会

。

本日、総合サポートユニオンは、コールセンター大手のアルティウスリンク株式会社に対し、非正規雇用労働者の10%以上の賃上げを求める春闘申入れをしました。 アルティウスリンクは売上高で業界2位の実績があります。リーディングカンパニーとして賃上げの責任を果たすべきです。

#非正規春闘 #25春闘

【当事者の声】物価高により生活に直結する野菜や米の値段は上がり続けてます。去年一昨年と同じだけ働いても生活費はマイナスでこれ以上どこを切り詰めていいかわかりません。非正規労働者の賃金を生活できる水準にするには最低でも10%の賃上げが必要です。私達に最低限、普通の生活をさせて下さい。

△上の図版をクリックして、青木さんのX(旧twitter)kへ

2025.01.12

回転寿司ユニオン(労働組合)🍣 スシロー未払い問題対応中

@sushi_union【2025年1月11日、Xでの発信】――首都圏青年ユニオン。

【会社に春闘要求書を送付】

本日、春闘要求書をスシロー会社に送付しました。いよいよ25春闘の本格始動です!

23、24春闘では、東京・ヤエチカ店で時給1200円→1400円(16.7%)の賃上げを勝ち取るなどの成果が上がっています。

今春闘も、大幅賃上げのため全力で頑張ります!

https://x.com/sushi_union/status/1877686515964194841

△上の図版をクリックして、Xへ

#回転寿司ユニオン(労働組合)🍣 スシロー未払い問題対応中

@sushi_union

「スシロー」や「はま寿司」などの回転寿司店ではたらくパート・アルバイトでつくる労働組合「回転寿司ユニオン」です。 賃上げや未払い賃金の支払い、名札フルネーム表記廃止などを、交渉やストライキなどで実現させてきました。誰でも1人から加入できます。ぜひ私たちと一緒に声をあげましょう!(首都圏青年ユニオン回転寿司分会)

2024.12.03

◇青木耕太郎【2024年12月2日、facebookでの発信】――総合サポートユニオン。

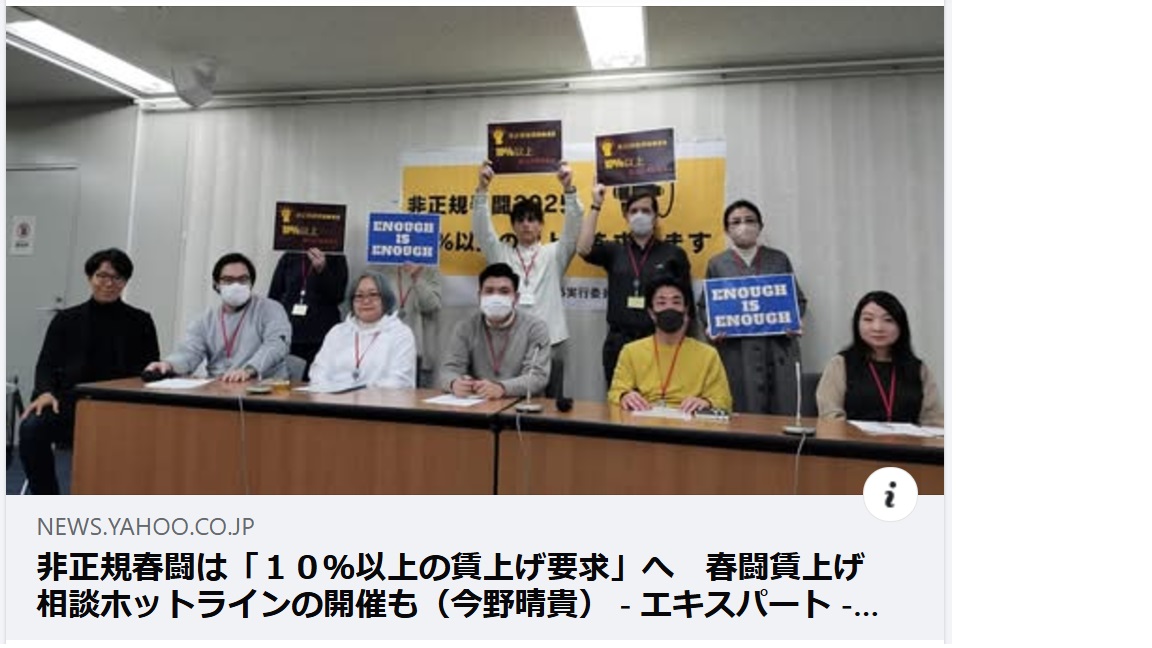

来春の非正規春闘で、非正規労働者について10%以上の賃上げ要求を方針とすることを、本日、厚生労働省で発表し、NHKやテレビ朝日などで報道されました。

来春闘では、民間非正規に加えて公務非正規の賃上げ要求・交渉に取り組むことも発表しました。

非正規春闘実行委員会では、明日3日(火)17時〜21時で春闘賃上げホットライン(0120-333-774)も開催し、公務・民間とわず、勤務先と賃上げ交渉したい非正規労働者からの相談を受け付けます。

△の写真をクリックして、青木さんのfacebookへ

2024.12.03

◇非正規春闘実行委員会のHP

https://hiseiki-syunto.jimdofree.com/

2024.12.03

◇今野 晴貴さん(NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者)。【2024年12月3日、facebookでの発信】――総合サポートユニオン。

今年の非正規春闘では、非正規公務員の参加も可能になります。また、「年収の壁」を国の助成金によって突破する交渉戦術も展開します。

ぜひ多くの方のご参加を!

△の写真をクリックして、今野 晴貴さんのfacebookへ

◇Yahooニュース、エキスパートへ。

▽2022.12.01

▽2024.01.01

吉村宗夫

(❖新ページとして、以下にUP)

#大日本印刷に印刷ユニオンを――分会の闘い

http://www.e-union.sakura.ne.jp/dainihon/index.html

#大日本印刷に印刷ユニオンを――結成の歩み

http://www.e-union.sakura.ne.jp/dainihon/231230kumiaikessei.html

吉村宗夫

(❖新ページとして、以下にUP)

#大日本印刷に印刷ユニオンを――分会の闘い

http://www.e-union.sakura.ne.jp/dainihon/index.html

#大日本印刷に印刷ユニオンを――結成の歩み

http://www.e-union.sakura.ne.jp/dainihon/231230kumiaikessei.html

▽「あたり前の労働組合を」のページへ

現代労働組合研究会のHP

労働組合・ユニオンの動向

それぞれの労働運動史・論 1

それぞれの労働運動史・論 3

それぞれの労働運動史・論 4

労働組合・労働問題の本

ユニオンショップを超える

連合を担う人たち

全労連を担う人たち

全労協をになうひとたち

インフォーマル組織の過去・未来

| 「あたり前の労働組合を」のページ 編集人:飯島信吾 ブログ:ある編集者のブログ 企画:インターネット事業団 制作: インターネット事業団(本メールにご連絡ください) UP 2022年12月02日 更新 2022年12月02日 更新 2022年12月24日 更新 2023年03月15日 更新 2023年03月17日 更新 2023年03月21日 更新 2023年03月25日 更新 2023年03月28日 更新 2023年04月01日 更新 2023年06月11日 更新 2023年06月14日 更新 2023年07月07日 更新 2023年07月17日 更新 2023年07月28日 更新 2023年09月01日 更新 2023年11月22日 更新 2024年01月07日 更新 2024年01月11日 更新 2024年01月12日 更新 2024年01月17日 更新 2024年01月23日 更新 2024年01月30日 更新 2024年01月31日 更新 2024年02月05日 更新 2024年02月08日 更新 2024年02月10日 更新 2024年02月15日 更新 2024年02月29日 更新 2024年03月14日 更新 2024年03月16日 更新 2024年05月15日 更新 2024年06月30日 更新 2024年09月22日 更新 2024年09月26日 更新 2024年10月04日 更新 2024年12月03日 更新 2024年12月08日 更新 2025年01月12日 更新 2025年01月13日 更新 2025年01月23日 更新 2025年02月05日 更新 2025年02月06日 更新 2025年03月03日 更新 2025年03月08日 更新 2025年03月10日 更新 2025年03月11日 更新 2025年03月16日 更新 2025年03月19日 更新 2025年05月09日 更新 2025年06月17日 更新 2025年08月28日 |

|---|